Índice Superior Vai para o próximo: Capítulo 5

Arquivos de Impressão: Capítulo 4 em Tamanho A4, Capítulo 4 em Tamanho A5.

Ao contrário do que nos fazem acreditar, é o livre mercado que propicia o desenvolvimento das nações

Temos no Brasil um paradoxo intrigante. Criticamos implacavelmente os políticos - com toda razão, na maior parte dos casos -, mas queremos preservar ou mesmo ampliar seu campo de atuação.

O brasileiro médio repete o clichê de que todo político é bandido e só defende os próprios interesses. Ainda assim, esse mesmo cidadão quer que o Estado se encarregue da gestão da sociedade, urra de cólera caso veja no Jornal Nacional que alguém está propondo a privatização dos Correios ou da Caixa Econômica Federal e acha inaceitável a possibilidade de que a Petrobras seja vendida. Reage com igual indignação quando o foco do debate é o ajuste na Previdência Social ou a flexibilização das leis trabalhistas. Ou seja: o brasileiro defende a preservação dos territórios em que os políticos atuam. Ele quer que amplos setores da economia e da sociedade fiquem sob controle da classe política em vez de entregues a empresas ou à sociedade organizada.

O cientista político capixaba Bruno Garschagen, autor do livro Pare de Acreditar no Governo, é um estudioso do assunto. Diz Garschagen:

O tipo de cultura política estabelecida aqui colaborou decisivamente para desenvolver na sociedade uma mentalidade estatista, de dependência e servidão. Além da infantilização criada por meio de decisões de governo que incidem diretamente sobre os modos de vida e as condutas, os brasileiros abriram mão de sua responsabilidade individual de conduzir a própria vida para atribuí-la ao Estado. A partir daí é possível entender por que tanta gente pede ou espera que o governo resolva os problemas sociais, políticos e econômicos.1

No Brasil, essa cultura já compromete importantes pilares estruturais. Tome-se o caso da Previdência Social estatal obrigatória como exemplo. Hoje, o brasileiro se aposenta, em média, aos 55 anos. Na Noruega, um dos países mais ricos do mundo, essa média é de 67 anos.

O economista Ricardo Amorim, em uma rede social, levantou dados que merecem ser apreciados com atenção. Ele alerta para o fato de que, quando a Previdência foi criada, para cada dois aposentados, o Brasil tinha nove trabalhadores contribuindo para o sistema. Quem se aposentava recebia o benefício, em média, durante sete anos. Hoje, para cada aposentado, temos dois trabalhadores na ativa, e o beneficiado recebe proventos por cerca de 25 anos. Conclusão simples: é impossível fechar essa conta.

Não por acaso, a contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é obrigatória e o sistema de Previdência é um monopólio nacional. Nada menos que 35% de todos os tributos arrecadados pela União são usados para tapar o buraco do sistema. Mas, sempre que a pauta da reforma previdenciária entra em debate, o furor das centrais trabalhistas e dos servidores públicos abafa a análise racional dos números e das evidências. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Força Sindical, adversárias entre si, se unem pela preservação do sistema que compromete todo o ambiente econômico brasileiro e o bem-estar das próximas gerações.

Outros três pilares do Estado grande e benevolente que se elevaram ao status de "intocáveis" no nosso imaginário político e social são a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o imposto sindical obrigatório e a Justiça do Trabalho. Com esses três artifícios criados pelo Estado, surgiram regulamentações sobre salário mínimo, férias, fundo de garantia, jornada de trabalho, condições de ambiente de produção e multas para empregadores.

As leis que sustentam as relações entre capital e trabalho são vistas como "conquistas sociais" e responsáveis por grandes avanços. Mas, analisando a situação de maneira clara, sem adjetivos, vemos que a história é bem diferente.

No que diz respeito à Previdência, a contribuição obrigatória nada mais é do que um imposto camuflado. Hoje, o empregador é obrigado a pagar 20% do salário do funcionário ao INSS. O trabalhador ainda tem que fazer uma contribuição entre 8% e 11% do valor de seu salário. Na prática, só esse imposto reduz o valor dos salários líquidos do Brasil em cerca de 30%. As parcelas acumuladas dessa contribuição são acrescidas de juros e correção monetária, mas o reajuste é brutalmente inferior à rentabilidade de qualquer aplicação de risco zero no mercado. Às vezes, o reajuste é inferior à inflação. Do ponto de vista financeiro, seria mais vantajoso para o trabalhador ter um plano opcional de poupança próprio. No que se refere às liberdades individuais, o Estado deveria deixar que cada pessoa decidisse o que fazer com seu próprio dinheiro: aplicar numa poupança, fazer o próprio plano de previdência ou mesmo consumir como bem entender.

No que toca à regulamentação do trabalho, o empregado mantém a crença de que, com a CLT e com a Justiça do Trabalho, estará mais bem protegido. Ledo engano. A maior proteção que um trabalhador pode ter é um mercado de trabalho dinâmico e diversificado, com várias opções de emprego surgindo a todo momento. A livre concorrência, a economia aberta e diversificada e a inovação produzem uma espiral virtuosa que beneficia todos, empreendedores e empregados. Com a CLT, o custo do trabalhador brasileiro fica mais alto para o empregador em razão do excesso de regulamentações. Obrigadas a lidar com o custo elevado, as empresas passam a exigir qualificações melhores e certas garantias de produtividade. Por isso, diversas oportunidades nunca se materializam no país e buscam outros territórios para se viabilizar.

No artigo A obsoleta lei trabalhista, publicado pela revista Veja em setembro de 2016, o economista e ex-ministro Maílson da Nóbrega escreveu:

A CLT rivaliza com o sistema tributário como uma das maiores fontes de ineficiência. Gera incertezas, insegurança e incentivos ao litígio. Aqui tramitam atualmente 4 milhões de ações trabalhistas. No Japão, apenas 3 mil. É enorme o custo de advogados, perícias e horas despendidas em processos e audiências. A insegurança aumenta o ativismo dos juízes, que imaginam ter função social. Na opinião de muitos, a lei pode ser negada se magistrados entenderem que ela acarreta decisões injustas. Para 73% deles, conforme pesquisa de Armando Castelar Pinheiro, a justiça social justifica violar contratos. A Europa começou a ficar rica na segunda metade do milênio passado, quando o ambiente de negócios passou a ser guiado por instituições que garantiam direito de propriedade e respeito a contratos.2

A tradição da nossa Justiça trabalhista é tão antiempregador que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes a comparou a uma estrutura soviética. Disse ele ao jornal O Estado de São Paulo, em outubro de 2016: "Isso é curioso, o Tribunal Superior do Trabalho é na maioria formado por pessoal que poderia integrar até um tribunal da antiga União Soviética."3 Para Mendes, o trabalhador no Brasil é tratado como um "sujeito dependente de tutela".

O chamado "custo Brasil" desacelera o investimento de empresas locais, amedronta empreendedores e tira o interesse de empresas estrangeiras que, do contrário, teriam todo o interesse em investir aqui. Nos últimos anos, gigantes como H&M, Ikea e Toyota desistiram de fazer negócios no Brasil por causa da burocracia excessiva, da ausência de garantias à propriedade privada, dos elevados custos trabalhistas e da alta carga tributária, de cerca de 35% do produto interno bruto, o PIB nacional.

Enquanto empresas estrangeiras desistem do Brasil depois de analisar nossas leis, as brasileiras buscam alternativas para sobreviver. Uma delas tem sido migrar para o Paraguai, onde há menos regulamentação, custos operacionais menores e menos carga tributária. É no mínimo temerário que um país continental e diverso como o Brasil, onde não faltam mão de obra e recursos naturais, não proporcione nichos viáveis em seu vasto território e termine afugentando sua própria indústria local.

O relatório do Banco Mundial "Doing Business 2015 - Indo Além da Eficiência" apresenta um ranking de países onde é mais fácil fazer negócios. O Brasil ficou com a 120ª posição em uma lista de 189 nações. O resultado é bastante justo, mas catastrófico diante do fato de que somos uma das dez maiores economias globais. No mesmo ranking, Cingapura ficou em primeiro lugar e a Alemanha, em 14o. Mas não adianta justificar dizendo que esses são países muito mais desenvolvidos do que o Brasil; mesmo nossos vizinhos na América Latina, como Peru (35o), México (39o) e Chile (41o), também ficaram muito à frente de nós.

Quem acompanha o noticiário econômico vê diariamente o quanto o mercado de trabalho é sensível a regulamentações extremas e como diversos postos de trabalho são extintos ou sequer chegam a ser criados. Recentemente, milhares de trabalhadores domésticos, sobretudo mulheres, perderam a oportunidade de ganhar mais com horas extras. Em razão da nova legislação, muitos possíveis empregadores desistiram de contratar empregados domésticos ou decidiram demitir os que já tinham por causa do alto custo e do risco de multa. Eis um caso interessante que ilustra bem como um mercado saudável é uma garantia melhor para o trabalhador do que um enrijecimento das leis.

Em uma economia desenvolvida, há menos trabalho doméstico. Isso não ocorre porque o governo proibiu ou dificultou esse tipo de atividade, mas porque o mercado de trabalho oferece opções melhores aos trabalhadores. No Brasil, temos mais empregados domésticos porque para muitos trabalhadores, essa é a única alternativa. O problema, evidentemente, não está com o trabalho doméstico, com quem decidiu ser ou ter um empregado em casa, mas com as limitadas alternativas geradas por uma economia altamente regulamentada.

Em economias mais desenvolvidas, a oferta de empregos é mais ampla e diversificada, as pessoas têm oportunidade de escolher o que farão e o trabalho se encarece não por força de leis e impostos, mas segundo as leis básicas do livre mercado, da oferta e da procura. É um fenômeno saudável e o único modelo de fato sustentável. As pessoas passam a limpar suas próprias casas e a recorrer a serviços de conveniência como as lavanderias, que hoje no Brasil têm preços elevados.

O que se fez no país com o reforço de leis que já eram rígidas é uma versão torta desse processo. Em um cenário de desemprego, o governo resolve deixar o trabalho doméstico ainda mais caro para o empregador. Isso produziu uma onda de demissões de empregadas, babás, caseiros, enfermeiros e motoristas.

Quem defende a flexibilização das leis trabalhistas quer apenas que haja mais oportunidades de emprego e condições de negociação mais ampla entre empregador e empregado. Faz sentido ter de pedir permissão para poder trabalhar? Faz sentido suportar uma série de regulamentos e tributos para poder empregar? Claro que não. Por isso as leis trabalhistas não passam de uma farsa jurídica.

Além de limitar o volume e a variedade de opções de emprego para o trabalhador, a Previdência obrigatória e a CLT criam um problema grave para os trabalhadores não qualificados e para os cofres públicos. Como o trabalhador não pode submeter seus serviços a custos inferiores aos determinados por lei, acaba ficando sem a experiência necessária para, mais tarde, concorrer a postos qualificados. Isso, por sua vez, cria pressão popular para que o Estado organize planos de preparação para o trabalhador. Na mesma moeda, fica difícil para um trabalhador que tenha um trabalho regular negociar um segundo trabalho com horários e remuneração flexível para complementação de renda.

Sendo assim, o Estado, que criou o problema, precisa então resolvê-lo. Essa ciranda custa caro ao contribuinte. Quando a Previdência obrigatória e a CLT surgiram, as grandes distorções que causavam no mercado livre de trabalho eram corrigidas naturalmente por meio da economia informal. Quando formalizar a relação de trabalho de acordo com a CLT se tornava inviável, a solução era empregá-lo "de maneira informal", fora do regime da CLT. Com o passar do tempo, a Justiça Trabalhista tornou os riscos de contratar na informalidade muito grandes para o empregador. Hoje, esses riscos são um dos maiores fatores por trás da corrupção de fiscais do Estado.

É também notório dentre os empregadores como a Justiça trabalhista favorece o empregado, colocando em risco a própria existência das empresas e o patrimônio pessoal dos empreendedores, muito além do que foi investido na empresa. Para muitas pessoas que poderiam criar novos negócios e gerar empregos, esse é o maior risco de se investir no Brasil.

Na crise econômica de 2014-2016, houve um caso de suicídio de um empresário no interior de São Paulo. Após demitir funcionários, sabia que, além de não conseguir preservar a empresa, na verdade iria à ruína pessoal com processos trabalhistas.

O episódio dramático expôs o quanto a Justiça Trabalhista é um claro desincentivo à contratação no setor privado.

Como se não bastasse a Justiça do Trabalho, a ação dos sindicatos cria outro desincentivo. Enquanto em países desenvolvidos a contribuição sindical é opcional, no Brasil ela é obrigatória. Na Inglaterra, por exemplo, em torno de 26% dos trabalhadores contribuem para algum sindicato voluntariamente. Na Alemanha, são 18%; a média nos Estados Unidos é 11%; e, na França, 8%.

No Brasil, inacreditáveis 100% dos trabalhadores sob a CLT são sujeitos ao pagamento do imposto sindical compulsório. Não se imagine que apenas empregados arcam com essa conta, equivalente a um dia de trabalho por ano. Como se não bastasse, o empregador também é obrigado a pagar imposto sindical patronal. Essa obrigatoriedade distorce todo o intento de se ter um sindicato.

Um defensor racional do atual sistema trabalhista brasileiro poderia reconhecer algumas falhas e, mesmo assim, argumentar em favor de um certo nível de regulamentação. Ele diria que, apesar dos infortúnios causados a empresários pela Justiça Trabalhista - a despeito de a CLT e a Previdência tornarem o trabalhador brasileiro caro e pouco competitivo - e, mesmo os sindicatos, de fato, serem uma oligarquia e não representantes de classes, ainda assim é necessária uma legislação trabalhista que impeça, por exemplo, trabalho escravo e exploração de menores. Essas causas, obviamente, são legítimas. Nesses casos, o Estado deve intervir de modo firme, dado que se trata de ações coercitivas de pessoas, de empresas e mesmo de outras instâncias de governo contra indivíduos, famílias e comunidades. Essa intervenção, no entanto, não deveria ser conduzida no âmbito de uma pauta trabalhista, mas sim na esfera dos direitos individuais. O que significa dizer que a Justiça Trabalhista seria absolutamente desnecessária. Se não fosse a permissibilidade do Estado em criar um instituto de legislação trabalhista permanente, que impede e limita o ambiente de negócios, tal oligarquia não existiria.

Infelizmente, quando se trata de defender os pilares do Estado grande, não lidamos com a racionalidade, mas sim com emoções e ideologias. Para que um arranjo como esse se sustente no imaginário, é preciso eleger um "Grande Inimigo" do povo e do trabalhador.

O capitalismo e seus agentes, os empreendedores e empresários, foram sistematicamente demonizados no Brasil. Assim, um dos sistemas de produção mais naturais que a humanidade concebeu foi reduzido à imagem do egoísmo e da busca desenfreada pela obtenção de lucro individual a qualquer custo. E o empresário, apresentado como vil e desonesto, interessado apenas em explorar a sociedade trabalhadora.

Essa narrativa ganhou força na sociedade com a colaboração das universidades, da mídia impressa, televisiva, digital, das rádios, de algumas Igrejas e de diversos outros setores. Para que possamos fazer um contraponto justo que neutralize esse reducionismo vulgar é necessário resgatar a definição de capitalismo.

O termo capitalismo, assim como quase todos os conceitos analisados neste livro, passou por transformações e sofreu distorções políticas e redefinições ao longo do tempo. A acepção que mais me atrai é, talvez, a mais simples: capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e na troca livre de bens e serviços para a obtenção de acúmulo de capital.

Para compreender essa definição, observemos três pilares fundamentais sem um dos quais desqualifica a definição:

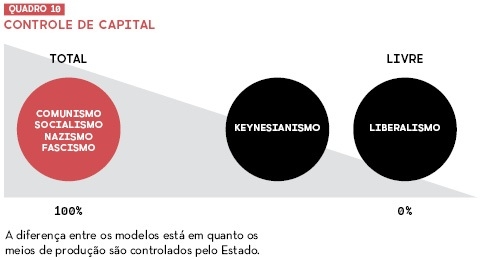

Podemos definir o que seria a antítese do capitalismo: o socialismo. O socialismo é um sistema econômico baseado na propriedade coletiva e no controle coletivo dos meios de produção para obtenção do bem-estar coletivo. Na contramão do que é postulado pelo capitalismo, no socialismo os meios de produção são de posse do Estado ou controlados pelo Estado por meio de regulamentações e tributação. No socialismo, os mercados não são livres, pois a maioria das empresas é controlada ativamente ou passivamente pelo Estado. Como o Estado determina a oferta de bens e serviços e controla os preços, o valor real de qualquer bem ou serviço não tem aferimento adequado e gera distorções em decisões econômicas de indivíduos e planejadores. Por haver um controle da oferta por meio de monopólios estatais e um controle da demanda conforme a fixação de preços e salários, há também um controle central da economia - o que, obviamente, não ocorre no capitalismo, como se vê no quadro número 5.

Muitos intelectuais, economistas, jornalistas, historiadores e educadores referem-se ao Brasil como um país capitalista. Antecipando uma análise que veremos mais à frente, adianto que o Brasil já não é um país capitalista. Aliás, vai fazer cem anos que não temos, aqui, uma Constituição que possibilite o florescimento do autêntico capitalismo. Portanto, qual o motivo de vários brasileiros instruídos definirem o Brasil como capitalista quando o país de fato não é?

A desinformação por parte de agentes do Estado é uma boa razão para essa dissonância. Assim como o comodismo, por parte da sociedade, de não questionar o óbvio. Os termos "capitalismo" e "capitalista" são empregados pejorativamente para se obter cada vez mais controle por parte do Estado. Esses termos são utilizados de maneira negativa para supostamente justificar o que há de errado e injusto na sociedade, e tudo sempre cai na conta do capitalismo e de seus agentes. O lucro para esses defensores do Estado grande é demonizado como um mecanismo egoísta ganancioso e não visto como medida de sucesso e de bom trabalho recompensado. Segundo seus argumentos, para combater o egoísmo e a injustiça social resultantes do capitalismo, o Estado precisa intervir e controlar cada vez mais a economia. O irônico é que, na verdade, o capitalismo é a maior arma contra o lucro exorbitante e ao mesmo tempo o maior causador de ascensão e mobilidade social.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Quando as empresas são livres para competir entre si, a tendência é que a lucratividade de cada empresa caia. Se um empresário conquista alta lucratividade num setor, ele sinaliza para outros empreendedores que é positivo o retorno sobre o investimento naquele negócio. Assim, outros empresários passarão a atuar no mesmo setor, aumentando a concorrência.

Para manter sua lucratividade alta, o empreendedor precisa inovar para estar sempre um passo adiante da concorrência. Em momentos em que uma determinada empresa lidera a inovação, ela pode comandar preços mais altos por um breve período, mas essa alta de preços logo se desfaz assim que um competidor surja com algo similar ou ainda mais inovador.

Esse ciclo constante e virtuoso reduz a lucratividade de quem mantém produtos e serviços defasados, de baixa qualidade e a alto custo.

Quando empresas estão em verdadeira competição, é mais provável que surjam inovações reais, como novos produtos, serviços e tecnologias. Ao mesmo tempo, esse ciclo aufere ao consumidor final sempre o melhor produto e serviço ao menor preço. Numa economia regulada, uma empresa tem mais garantias de que pode permanecer no mercado sem inovar ou investir. Portanto, gera menos oportunidades no mercado de trabalho e menos benefícios ao consumidor. Num mercado livre, quanto mais a empresa investir em inovação para se manter no jogo da rentabilidade alta, mais oportunidades de trabalho e melhores produtos e serviços surgirão.

Esse último caso é o cenário ideal de capitalismo funcionando de modo adequado. Na realidade, é comum que grandes empresas que vençam o jogo em seus respectivos segmentos passem a dominar o mercado e tentem os mais variados estratagemas para eliminar a competição. Havendo um governo interventor, essas grandes empresas, curiosamente, passam a não ter interesse de estimular e defender o "capitalismo" no seu segmento pois isso fomentaria mais competição e lucros decrescentes. Com o Estado interventor, essas empresas buscam saídas através de regulamentações por parte do governo e da burocracia para se manterem na liderança. É assim que se formam os oligopólios, os monopólios e as oligarquias econômicas.

Em um Estado de direito moderno, adepto do modelo capitalista, uma das funções primordiais do Estado é agir contra essas empresas concentradoras dos meios de produção, fragmentando seu controle econômico para garantir o ambiente do livre mercado. Nesses casos, o Estado age como uma força reguladora capaz de garantir a livre concorrência. Foi exatamente esse modelo que fez com que a Alemanha saísse da depressão pós-Segunda Guerra Mundial e se tornasse a maior economia da Europa em menos de dez anos. Chamaram esse período de wirtshcaftwunder (algo como "milagre econômico") e foi um modelo político econômico de ordo-liberalism (liberalismo ordenado, por assim dizer).

Alguns liberais sustentam que essa intervenção contra a ação dos monopólios não seja necessária. Bastaria desregulamentar a economia e abrir-se livremente ao comércio global. Isso estimularia a livre concorrência internacional - e, naturalmente, minimizaria as ações nocivas dos monopólios locais. Essa é, em síntese, a visão da chamada Escola Austríaca, cujo pensador mais célebre é o já mencionado Ludwig von Mises. Qualquer que seja o mecanismo de manter as empresas em livre concorrência, o princípio regente de manter o mercado livre de distorções causadas pelo Estado ou por monopólios e oligopólios é a melhor alternativa para a criação de oportunidades.

Já em um Estado interventor dominado por oligarquias, em contraste, as grandes empresas passam a agir junto com o Estado na criação de regulamentações e tributação para que sua reserva de mercado prevaleça ao longo do tempo. É justamente esse o modelo brasileiro. Um Estado interventor dominado por poderes políticos e econômicos oligárquicos.

Um Estado oligárquico, por definição, não pode permitir o livre mercado típico do sistema capitalista. A razão é simples: Estado e oligarquias perderiam poder e controle. Um Estado oligárquico, como o brasileiro, tem uma economia controlada mais próxima de um modelo socialista do que do autêntico sistema capitalista descrito anteriormente.

No que diz respeito à ascensão social, o capitalismo é infinitamente superior ao socialismo por dois motivos. O primeiro é, mais uma vez, um tanto quanto óbvio: o socialismo pressupõe o fim das classes sociais e a estabilização (leia-se repressão) de toda a diversidade da sociedade em uma classe única. O segundo motivo, menos evidente, é porque o capitalismo de fato cria mais oportunidades e premia o mérito.

Em um sistema capitalista, a necessidade de inovar para se manter à frente da competição produz inúmeras oportunidades e dá ao indivíduo o poder de escolher entre elas. São essas oportunidades que libertam o potencial econômico dos cidadãos em busca da satisfação pessoal. No caso do Estado oligárquico, a abertura de novas empresas, a contratação de funcionários, a inovação, a criação de novos produtos e serviços - tudo é burocrático e sobretaxado para criar empecilhos ao surgimento de novas oportunidades.

À medida que um pequeno número de empresas estabelece um monopólio com conivência do Estado, esse grupo passa a querer garantir que os consumidores tenham seu produto como única alternativa. Isso limita as opções para os trabalhadores, que terão de aceitar as condições impostas pelos "donos do setor", dado que não terão oportunidade de achar um lugar melhor para trabalhar. Quando há competição real, as empresas não somente precisam melhorar sua oferta de produtos e serviços mas também são obrigadas a oferecer melhores condições aos seus empregados a fim de mantê-los.

Em um contexto regulatório pesado, acontece justamente o contrário: somente uns poucos agentes empreendedores conseguem se manter. Ao mesmo tempo, poucas ideias são viáveis. Isso cria limitações no mercado de trabalho, fazendo com que os trabalhadores se encontrem em um cenário de poucas e más opções de trabalho no setor de sua escolha.

Essa é uma das razões pelas quais no Brasil tantas pessoas se sentem desestimuladas a estudar ou a se aprimorar numa área específica. Elas têm a percepção de que esses esforços não são compensados pelo mercado de trabalho regulamentado. É por isso também que a produtividade do trabalhador brasileiro é uma das mais baixas. Se não há competição real entre empresas e se os trabalhadores por sua vez não têm seus esforços compensados, por que os empresários inovariam? Por que reinvestiriam o lucro para criar novos negócios e gerar mais empregos? Por que ofereceriam melhores condições a seus empregados, já que eles não têm para onde ir? E por que os empregados teriam real interesse em produzir mais e melhor?

Um Estado oligárquico e controlador mina a mobilidade social de outra maneira, mais perversa ainda.

Ao onerar excessivamente qualquer iniciativa empreendedora, esse sistema faz com que poucas pessoas tenham possibilidades de empreender, de se tornarem capitalistas. Quando as oportunidades não estão disponíveis a todos, há um entrave claro à ascensão social. Esse entrave constitui tanto uma injustiça contra aqueles que foram privados de sua possibilidade de empreender quanto um fator de atraso nacional.

No Brasil, as pessoas mais carentes costumam ter uma percepção aguçada dessas injustiças criadas pelo Estado, mas não associam diretamente que tudo tem a ver com regulamentação. Elas percebem que, de um lado, o Estado reduz suas chances de conseguir um emprego em as condenar a informalidade e encarecer os custos trabalhistas e, de outro, impede que se tornem empreendedoras, dada a legislação complicada e onerosa para se viabilizar uma nova empresa. As tentativas de ascensão social dos mais pobres através do empreendedorismo costumam ser punidas e não motivadas.

A verdadeira mobilidade social, no entanto, só é possível em uma sociedade meritocrática. A defesa do mérito, do princípio de que pessoas mais criativas, esforçadas e capazes devem ser premiadas, está na base do capitalismo.

Antes de seu surgimento, a ideia corrente era de que o nascimento e o pertencimento familiar estabeleceriam com justeza o que cada um deveria fazer, qual seria seu lugar no mundo. Se o pai era artesão, o filho seria artesão. Se era advogado, o filho seguiria a carreira. Uma família rica geraria filhos igualmente ricos; se a origem era pobre, os descendentes permaneceriam com pouca ou nenhuma margem de manobra.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

A ideologia do liberalismo econômico capitalista, no entanto, defende que as pessoas se dediquem a determinada atividade por mérito e vocação. Isso muda tudo.

A premissa defendida aqui é de que a verdadeira ascensão social é alcançada por meio da livre iniciativa, de um mercado aberto e competitivo no qual indivíduos tenham poder de escolha para optar em que empresa irão trabalhar ou que tipo de negócio criarão. A ideia de que um Estado oligárquico, controlador e planejado centralmente é capaz de promover a mobilidade social por meio de regulamentações rígidas é ilusória e insustentável. Prova disso é que o Brasil vem seguindo esse caminho desde a década de 1930 sem registrar avanços acima da linha da mediocridade.

Em momentos em que a economia está melhor por fatores incontroláveis e dinâmicos - como os preços das commodities, que estiveram em alta durante boa parte dos governos petistas nesse século -, a arrecadação de impostos do Estado controlador sobe e é possível criar uma aparência de que o bem estar dos desfavorecidos é assegurado por meio de assistencialismo. Mas, assim que a arrecadação de impostos cai, fica claro que o momento de bonança da economia não rendeu nada de sólido e construtivo. Alijado pelo Estado, o mercado se torna totalmente dependente de incentivos. Incapaz de inovar, deixa de ser uma instância capaz de reverter a crise e passa a ser algo que meramente a reflete.

O capitalismo sendo postulado como inimigo da sociedade não é um fenômeno exclusivo do Brasil. É uma estratégia mundial e deliberada de desconstrução do maior inimigo do Estado grande, oligárquico e controlador da economia.

Sem destruir o conceito de livre mercado, a criação de organizações reguladoras supranacionais fica comprometida. Somos levados a crer que a regulamentação por parte do Estado é a única ferramenta contra a "ação nociva dos capitalistas" no combate à pobreza e na defesa da ascensão social dos menos favorecidos. A consequente falta de opção torna clientes e trabalhadores reféns. Quando grandes empresários e o Estado se unem para, supostamente, garantir o bem-estar, o liberalismo econômico autêntico, calcado no capitalismo, deixa de existir.

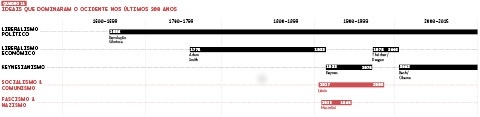

Foi somente em 1776 que o conjunto de ideias que dariam origem ao modelo capitalista e a proposta de liberalismo econômico tomaram a forma de uma ideologia marcante e abrangente. Isso ocorreu com a publicação de A Riqueza das Nações, do economista e filósofo escocês Adam Smith (* 1723 - f 1790). Segundo Smith, uma economia próspera não surge de ações dos governos, mas sim de ações voluntárias de compradores e vendedores em mercados livres. Isso significa que nenhum grupo deve determinar artificialmente qual será a oferta ou a demanda de um produto ou serviço.

O volume de oferta e demanda são controladores naturais e saudáveis do mercado e tentar manipulá-los gera distorções de preços que, por sua vez, criam distorções em decisões de investimento, o que configura um crime contra a liberdade econômica. Para Smith, quanto menos intervenção desses agentes na economia de mercado, menor é a distorção que geram e, desse modo, o mercado é capaz de tomar melhores decisões de uso de recursos. O resultado é mais satisfação dos agentes do mercado.

No Ocidente, a dominância dessa ideologia foi quase total durante todo o século XIX. Vários países da Europa começaram a operar sob princípios liberais, o que garantiu seu sucesso. Em consequência, o século XIX ficou marcado pela expansão econômica, por conquistas e aberturas de novos mercados, pelo desenvolvimento da agricultura, da medicina, pelo crescimento populacional, pela criação dos grandes centros urbanos e pelo pico no ciclo de industrialização.

À medida que as nações enriqueciam, uma nova classe social urbana emergia e ganhava afluência nos grandes centros europeus. Essa classe de trabalhadores urbanos, a emergente classe média, começou a questionar sua qualidade de vida e os resultados do liberalismo econômico em termos de benefícios efetivos para a sociedade em geral.

O que fez com que a ideologia liberal começasse a ser questionada foi o fato de que uma economia livre de agentes interventores sofre ajustes naturais de preços e expectativas de mercado, o que pode gerar desemprego por um período. Embora, a longo prazo, os ajustes naturais sejam benéficos para o mercado, no momento em que eles acontecem é comum que sejam notados efeitos políticos negativos e clamores populares pela volta da expansão econômica.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Por exemplo: se uma grande empresa deixa de ser competitiva em um mercado livre, ela vai à falência. A médio prazo, essa falência por falta de competitividade denota que os clientes já fizeram sua escolha por um produto ou serviço melhor. Denota também que novas oportunidades certamente surgirão no setor em que atuava a empresa falida ou em outros segmentos - e que, portanto, os trabalhadores terão empregos em lugares mais motivadores. Entretanto, na visão imediatista, o fato é que os funcionários da empresa falida estarão desempregados.

Foi essa fatalidade momentânea que gerou o questionamento acerca da eficiência da economia liberal.

Os trabalhadores passaram a exigir que em momentos de ajustes naturais do mercado o Estado interviesse de algum modo. No final do século XIX, a crescente participação política dessas novas classes urbanas passou a motivar a revisão do nível de intervenção do Estado na economia. Assim surgiu uma terceira linha de pensamento liberal: o liberalismo social, que prega o equilíbrio entre liberdade política e econômica para geração de igualdade social.

Essa linha liberal abriu as portas para que o Estado passasse a agir de modo interventor nos períodos de ajuste econômico com o propósito de minorar as consequências desses ajustes para a população. Uma crítica frequente ao "liberalismo light" é a de que ele viria a servir de porta de entrada para o socialismo.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

No início do século XX, o liberalismo econômico começou a viver o crepúsculo de sua influência. Foi quando a onda socialista e nacionalista fizeram surgir economias controladoras. Vozes respeitáveis levantaram-se contra essa onda. Uma delas foi a do economista austríaco Carl Menger (* 1840 - f 1921), fundador da chamada Escola Austríaca. Menger e seu grupo argumentavam que o preço de um bem ou serviço não deveria ser determinado pela quantidade de trabalho empregada para produzi-lo, como afirmavam os marxistas clássicos. O preço tinha de ser estabelecido pela negociação livre entre comprador e vendedor. A economia só fluiria de modo produtivo se os agentes se beneficiassem da troca individualmente.

O também austríaco Friedrich Hayek (* 1899 - f 1992), defensor do liberalismo clássico, postulava que mercados livres se autorregulam e se ajustam sem necessidade de controle central. Hayek dizia que a ordem econômica precisa ser espontânea porque preços transferem informação e se ajustam de maneira natural e harmoniosa. Em contrapartida, a interferência de governos causa distorções e falhas que geram crises e tornam inevitáveis ajustes artificiais.

Essa ideia de que a variação de preços é um dado que traz informações essenciais para que os indivíduos tomem decisões financeiras satisfatórias é considerada uma das mais geniais da ciência econômica. Hayek defendia que nenhum governo tinha o conhecimento de todas as necessidades individuais, o que limitava sua eficiência. Para o economista e filósofo, o Estado de direito - ou o "governo de leis" - tem de basear-se no fato de que leis não podem ser criadas para controle, mas sim por demandas reais verificadas na experiência coletiva de uma sociedade livre.

É importante pontuar que o liberalismo econômico se distingue do keynesianismo. O chamado keynesianismo se inicia em 1933, quando o economista britânico John Maynard Keynes (* 1883 - f 1946) passa a defender uma intervenção efetiva do governo na economia de modo a garantir o pleno emprego e - assim se pensava - o bem-estar social.

O keynesianismo surge para, supostamente, solucionar consequências indesejáveis do liberalismo, como ajustes de preços, desemprego e volatilidade de ciclos econômicos. Segundo a doutrina keynesiana, o Estado torna-se responsável por programas de investimentos em infraestrutura capazes de empregar milhões de pessoas e por programas de assistência social para facilitar a transição entre capacitações técnicas e para evitar o desemprego em períodos de ajustes.

A proposta de Keynes estava longe de ser uma defesa do socialismo. Sua ideia era manter a livre iniciativa no comando da economia, com o Estado criando incentivos para o mercado investir em áreas em que o retorno financeiro só se dá no longuíssimo prazo ou em setores de alto risco. O contraste fundamental entre keynesianismo e socialismo é que no primeiro os meios de produção (capital) permanecem privados, excetuando-se a criação de algumas poucas empresas estatais, e a regulamentação e a tributação dos diversos setores da economia se mantém relativamente baixas. Também, ao contrário do socialismo, a propriedade e o acúmulo de capital são relativamente livres de regulamentação.

Durante a ascensão do socialismo e nos períodos mais sangrentos e dominados por ideologias marxistas da história da humanidade - como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria -, a proposta de Keynes pressupunha a preservação do Estado de direito com mecanismos democráticos, das liberdades individuais e da garantia da propriedade privada. Essa talvez tenha sido a única contribuição positiva do keynesianismo. Graças a essa linha de pensamento, o Estado de direito moderno sobreviveu ao século XX, garantindo sua continuidade no Ocidente.

Com todas as críticas que se possa fazer ao keynesianismo, é preciso reconhecer que no início dos anos 1940 o mundo Ocidental estava dividido entre países dominados pelo nacionalismo fascista ou pelo socialismo e alguns poucos países livres que adotaram uma política capitalista de cunho keynesiano.

No início dos anos 1970, no entanto, o modelo keynesiano se exauriu no Ocidente. O Reino Unido e os Estados Unidos viram a necessidade de afrouxar as rédeas de setores hiper-regulamentados e de privatizar o que tinha sido estatizado desde os anos 1930. Ambos os países apresentavam altas taxas de juros e de inflação e baixos níveis de investimento e crescimento econômico. Os sindicatos haviam se tornado demasiadamente fortes, tirando a competitividade da mão de obra.

Assim, na segunda metade do século XX, a Europa e a América viram ressurgir o liberalismo econômico, com a ascensão no Reino Unido, em 1975, de Margaret Thatcher (* 1925 - f 2013), e nos Estados Unidos, em 1981, de Ronald Reagan (* 1911 - f 2004).

Graças aos esforços de filósofos e economistas como Menger, Hayek e Mises, além de Murray Rothbard (* 1926 - f 1995), Milton Friedman (* 1912 - f 2006) e tantos outros, a ideia original postulada por Adam Smith foi lapidada e polida para ressurgir no momento da falência do keynesianismo e de todas as variações de sistemas fascistas e socialistas de planejamento central da economia.