Índice Superior Ir al siguiente: Capítulo 9

Archivos de Impresión: Tamaño A4 .

Libro en Formato de Texto (txt).

Cada persona percibe su propia existencia, sus cualidades, posibilidades y limitaciones. Se conoce como algo distinto de los demás y de las cosas que le rodean, pero interacciona con ellas de forma diferente en función de las cualidades o posibilidades que cree tener; si se cree capaz, actúa para conseguir su meta; si se cree incapaz, no lo intenta o lo hace pensando más en el fracaso que en un posible éxito.

La importancia, pues, de la propia imagen radica en que todo lo que hacemos, sentimos o percibimos, se ve influido por la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Esa imagen, en cierto modo, selecciona, desecha o acoge lo que nos interesa ver y escuchar.

Todas nuestras acciones parecen contar con ese previo «qué soy», «qué valgo»; en este sentido, la propia imagen se transforma en un factor de nuestra conducta, condiciona nuestras actuaciones presentes y los proyectos hacia el futuro.

Ahora bien, ¿cómo adquirimos conciencia de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades?, ¿qué es lo que nos lleva a decir «soy capaz», «soy incapaz»?, ¿qué criterios utilizamos para vernos de una forma o de otra? y, sobre todo, ¿qué papel juega la familia en este proceso?

El estudio del autoconcepto y su significación en la conducta humana ha sido objeto de múltiples enfoques. Nombres como los de W. James, Allport, Mead, Combs, Maslow han contribuido desde sus respectivas concepciones teóricas a enriquecer la visión actual del autoconcepto. No obstante, la diversidad de terminología empleada provoca una cierta confusión y hace difícil la sistematización de datos obtenidos, desde perspectivas teóricas distintas y con instrumentos de medida muy variados.

Las revisiones realizadas en torno a la naturaleza del autoconcepto básicamente se orientan en dos sentidos (Rogers, Colin, 1987): a) tiende a verse como un aspecto del yo que, además, incluye otros factores, la autoestima y el autorrespeto; b) los componentes del yo, de forma especial, la autoestima y el autorrespeto, son sistemas dinámicos y en desarrollo que si bien reflejan la conducta, también la determinan.

Carl Rogers entiende el autoconcepto como «un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren al sujeto. Como ejemplo de estas percepciones, citemos: las características, atributos, cualidades y defectos, capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce como descriptivos de sí y que él percibe como datos de su identidad» (1967, p. 34).

Para Brower (1974, p. 34), «el concepto de uno mismo es la organización o patrón de actitudes, hábitos, conocimientos, impulsos ...». Esto implica, ya de entrada, que todo cambio del concepto de sí mismo en la persona madura, supone una modificación de la percepción, actitud y comprensión y no sólo modificaciones de conocimientos o experiencias.

Para Raimy, «el autoconcepto es el plano que cada persona consulta para entenderse a sí misma. La aprobación, desaprobación o ambivalencia que la persona siente hacia su autoconcepto, está relacionada con su ajuste psicológico personal» (1948). En los problemas psicológicos aparece un alto desagrado hacia sí mismo; el cambio en la evolución positiva de sí mismo es posible en la medida en que se vaya produciendo la reorganización de la personalidad.

Combs (1974, pp. 43-51) afirma que cuando hablamos de la forma en que un individuo se ve a sí mismo, nos referimos a su autoconcepto; es la manera en que él siente en relación a sí mismo. Es preciso distinguir, a su juicio, entre autoconcepto y autoafirmación; esta última se refiere a la forma en que una persona se describe a sí misma. Puede suceder que lo que dice una persona que es y lo que cree ser, sean cosas bien distintas.

Para Purkey (1970) el yo es «un sistema complejo y dinámico de creencias que un individuo considera verdadero con respecto a sí mismo, teniendo cada creencia un valor correspondiente». Esta definición incluye tres aspectos: evaluativo, dinámico y organizativo.

Una aclaración a este aspecto la encontramos en Burns (1979). Distingue entre autoconcepto, autoestima y autorrespeto. Cuando hablamos de autoconcepto, afirma, se hace alusión a la descripción que una persona realiza de sí misma; la autoestima refleja el grado en que nos gusta lo que pensamos de nosotros mismos, por lo tanto, para llegar a elaborar un nivel de autoestima es preciso relacionar nuestro autoconcepto con nuestras pretensiones y esto supone la comparación con determinados criterios. Por último, el autorrespeto se relaciona con la opinión fundamental que uno tiene sobre su propio nivel básico de competencia o habilidad para controlar el curso de las propias acciones.

A juicio de Rosenberg (1973, p. 39), «la autoestima es una actitud positiva o negativa hacia un objeto particular: el sí mismo». La alta autoestima implica que el individuo piensa que él es «muy bueno» o «suficientemente bueno»; se respeta y se estima, no se ve mejor o peor que los demás, ni piensa que es la perfección, antes al contrario, reconoce sus limitaciones, pero confía en que puede mejorar y madurar. La baja autoestima lleva consigo insatisfacción, rechazo y desprecio por el sí mismo que observa. Esa imagen que recibe es desagradable y desearía que fuese distinta.

Según lo anteriormente expuesto, la autoestima de un individuo depende, en gran medida, de lo que los demás piensen de él, los criterios para esta valoración se basan, pues, en factores sociales. Una persona no se juzga en abstracto sino en relación al sistema de valores del grupo en que vive ( el grupo de clase, el grupo religioso, la pandilla, etc.) y de su estatus (sexo, edad, ocupaciones más aquellos valores estándar que abarcan la sociedad entera). El problema está en que una sociedad puede cambiar sus valores y que un mismo individuo, ante las experiencias sociales, puede modificar el concepto de sí mismo (Rosenberg, 1973, pp. 229 y ss.).

Virginia Satir (1978) ha comprobado que cuando el autoconcepto es alto, el individuo se muestra en su conducta íntegro, honesto, responsable, tiene fe en su propia competencia y en sus decisiones respeta el valor de los demás, irradia confianza, se acepta a sí mismo como ser humano, con sus posibilidades y limitaciones. Cuando el autoconcepto es bajo, la persona piensa que vale poco, no confía en los demás, tiene miedo a ser engañada, menospreciada, la desconfianza le lleva a aislarse y este aislamiento le vuelve apático e indiferente con él mismo y con las personas que le rodean. Su propia situación de temor y aislamiente le impide ver con claridad lo que sucede a su alrededor, por lo que tiende a actuar del modo que piensa hacen los otros.

Por su parte J. Weiss (1974) considera la autoestima como la forma en que «una persona se avala a sí misma desde el punto de vista de sus características físicas, habilidades intelectuales, relaciones sociales, temperamento y competencias psicomotoras».

El aspecto dinámico del yo procede de la naturaleza básicamente defensiva del autoconcepto. Para Rogers el yo actúa de forma defensiva en determinadas circunstancias, esos mecanismos defensivos pueden llegar incluso a ser contraproducentes para el desarrollo de la persona.

Los psicólogos perceptivos parten de este principio: todo comportamiento es un producto del campo perceptivo de la persona en el momento de la acción. En otros términos, la forma en que una persona se comporta será el resultado directo de cómo le parecen a ella las cosas en el momento que actúa.

El campo perceptivo para Combs incluye en las personas bien equilibradas cuatro características:

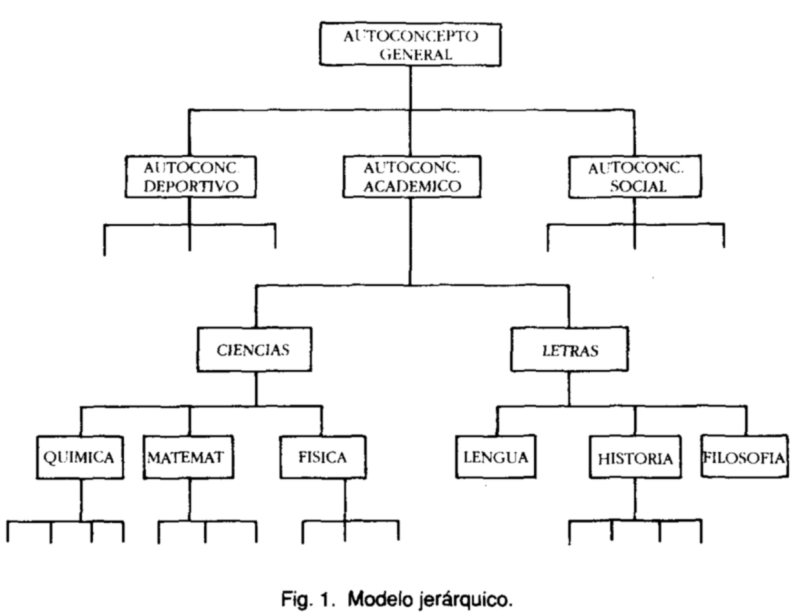

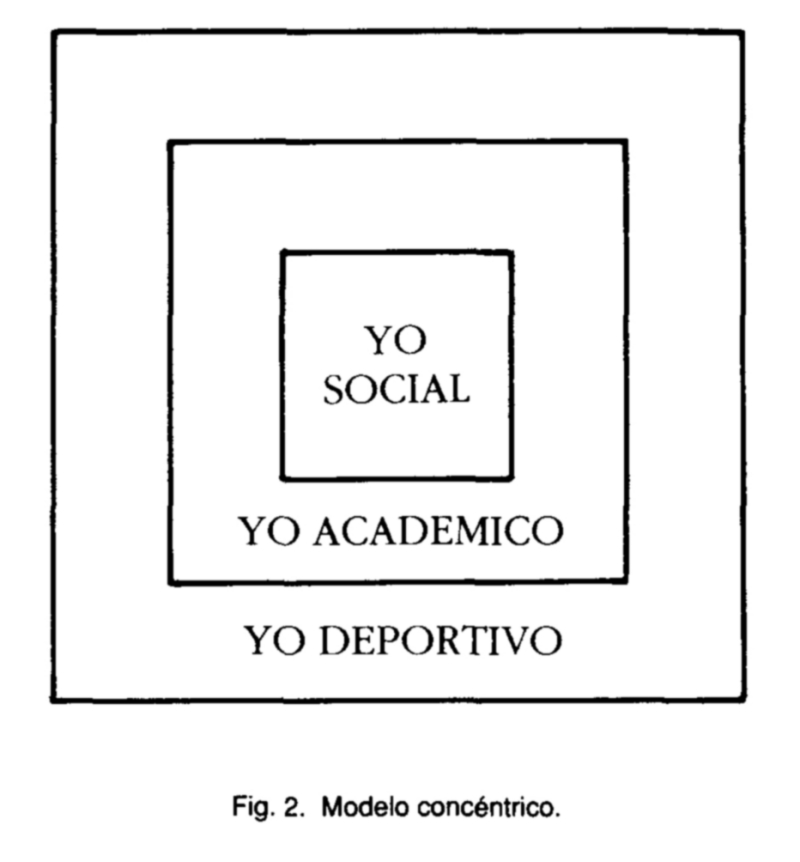

Por último, en cuanto al aspecto organizativo, las investigaciones se han polarizado en torno a dos modelos básicos (Rogers, Colin, 1987, pp. 138 y ss.). En el modelo jerárquico, el más aceptado, en la cima se sitúa el autoconcepto general; éste engloba a su vez niveles inferiores más diferenciados, a saber, el autoconcepto académico, el autoconcepto deportivo y el autoconcepto social. Cada uno de ellos tiene aspectos subordinados, por ejemplo, el autoconcepto académico puede incluir autoconcepto de habilidad en ciencias o en letras, este último puede abarcar a su vez la lengua, la historia, etc. Cada elemento, de cada nivel, tiene asociados su propio valor y valencia por lo que unos elementos pueden valorarse positivamente, lo que su pone estar en posesión de una autoestima alta o positiva, o valorarse negativamente. Además, a esos elementos positivos o negativos, puede atribuírseles una mayor o menor importancia. Un alumno puede considerar mucho más importante su autoconcepto negativo en matemáticas que su autoconcepto positivo en historia (figura 1).

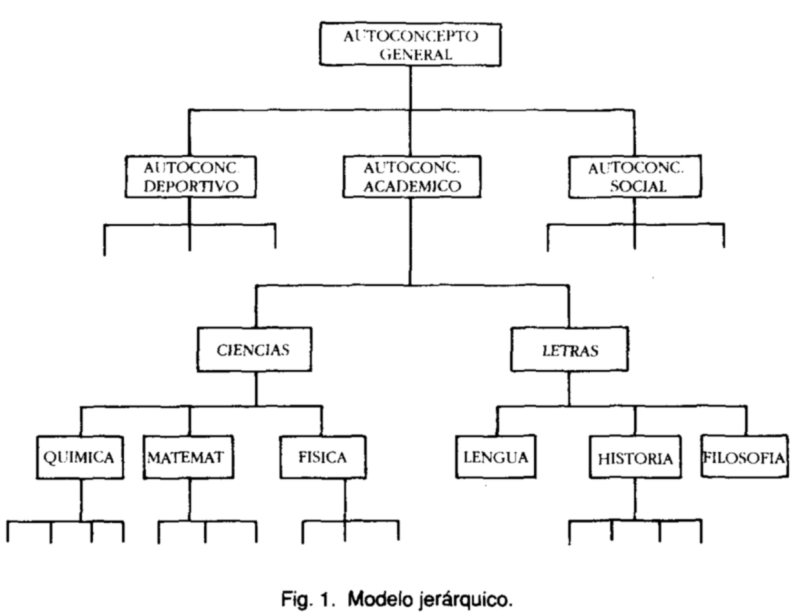

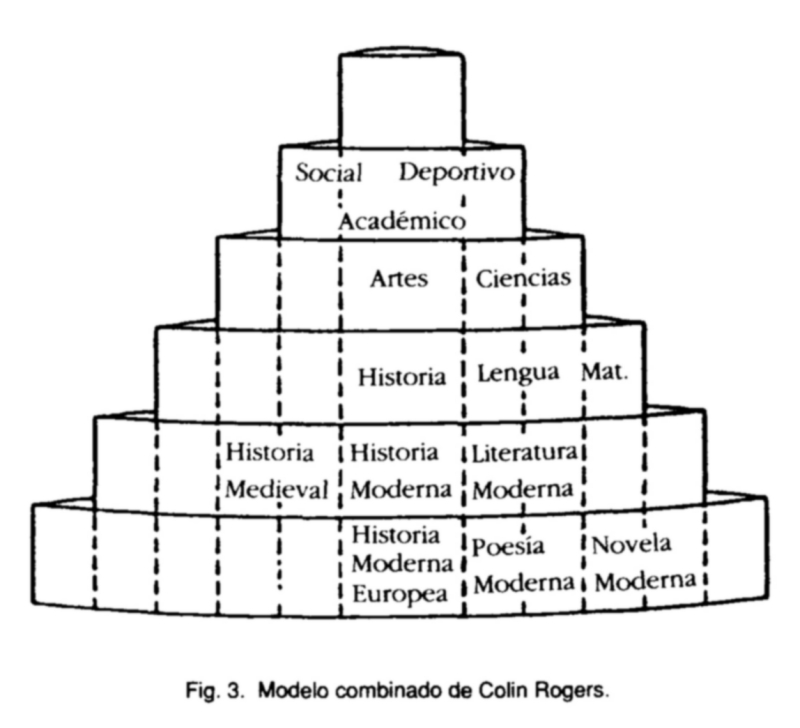

El modelo concéntrico hace hincapié en la posición relativa de los distintos aspectos del yo. Si una persona concede al yo social una gran importancia, este aspecto ocupará el centro, a continuación puede estar el yo académico y en último término el yo deportivo. Es posible que la situación de estos elementos en una persona cambien a lo largo de la vida y, en consecuencia, la importancia que concede a cada uno de esos aspectos (figura 2). Colin Rogers propone un modelo combinado de los dos anteriores. En él, la parte central de la pirámide, desde la base a la cumbre, es el núcleo, lo que la mantiene en pie. Los elementos tanto específicos como generales, en la medida en que están situados más próximos al centro, adquieren importancia y significado para el bienestar de toda la estructura, son los que se definen con mayor intensidad; los elementos de la periferia podrían cambiarse con pocas consecuencias para la estructura total (figura 3).

La forma en que un niño se describe a sí mismo varía con la edad. Las descripciones se hacen cada vez más complejas, la atención va pasando de los aspectos puramente físicos, a los relacionados con dimensiones de la personalidad tales como intereses, actitudes, ideas, valores. Este cambio se debe a dos procesos distintos, pero relacionados entre sí. La complejidad de personalidad y una experiencia social más amplia le lleva a describir a los demás e incluso a sí mismo con una mayor precisión.

Cualquier modelo que intente explicar el origen y el desarrollo del autoconcepto, habrá de tener en cuenta las múltiples influencias de los ambientes en que vive la persona; de modo especial, habrá de considerar la influencia de los padres y de otros «adultos significativos», en consecuencia, el modelo ha de ser complejo.

Bandura (1983) lo explica mediante un proceso de imitación. Esta teoría del modelo parte de que los niños se parecerán a las personas que les rodean. De modo concreto, un alto o bajo nivel de autoestima de los padres será un modelo a imitar. Muchas investigaciones han tomado como punto de partida el descubrimiento de la autoestima de los padres, para intentar explicar el autoconcepto de los hijos.

Covington (1976) plantea que es la misma sociedad quien señala pautas de comportamiento que incitan a cada persona en una determinada línea. En nuestra sociedad actual, tan competitiva, uno de los componentes básicos de la autoestima es poseer un alto nivel de habilidad. Posiblemente, se valore más en una persona tener habilidad que el esfuerzo que dedica a resolver una tarea. De aquí que un alumno, por ejemplo, intente mantener, por encima de todo, una imagen de sí mismo en la que destaque dicha apreciación e incluso puede recurrir, para justificar su fracaso, al poco esfuerzo que dedicó a la consecución de una tarea. En algunas ocasiones llegará a utilizar, como estrategia defensiva, el no estudiar por miedo a poner en peligro su nivel de habilidad ante los ojos de los demás.

Para el interaccionismo simbólico, los padres proporcionan una imagen del hijo que el propio niño acaba reflejando; si tienden a devaluarlo, el niño acabará devaluándose, si tienen de él una alta estima, el hijo terminará adoptando esa imagen.

Para Mead, principal representante del interaccionismo simbólico, las personas reaccionan al ambiente en función del significado que dicho ambiente tiene para él. Las actitudes favorables o desfavorables de los demás, sobre todo los padres y las personas significativas, acaban aceptándose como propias. Según este principio, que tanta importancia ha tenido en la explicación de la relación entre autoconcepto y comportamiento humano, la experiencia familiar ocupa un lugar destacado como ámbito en el que se va generando esa primera imagen de sí mismo.

Las investigaciones de Coopersmith (1967) apoyan, en gran medida, las teorías interaccionistas. Intenta comprobar, de modo retrospectivo el tratamiento dado por los padres a los hijos durante los primeros años de su vida. Destaca el sentido y la importancia de la crianza y, de modo especial, el papel de las actitudes de los padres hacia los hijos en el desarrollo del autoconcepto.

La revisión de la literatura sobre el tema, realizada por While (1979, pp. 329-352), pone de manifiesto la dificultad de establecer con claridad las relaciones causa efecto entre las variables familiares y el autoconcepto del niño. Existe, a su juicio, una cierta evidencia en el sentido de que el nivel de la autoimagen del niño puede asociarse con el nivel de sí mismo que refleja su padre. Parece confirmarse que, los padres de niños normales tienden a percibir a sus hijos más positivamente que lo hacen los padres de niños con problemas emocionales. En lo que se refiere a otros indicadores familiares, no existen datos que puedan apoyar, por ejemplo, la tesis de que el orden de nacimiento influya en la configuración de un determinado autoconcepto, mientras que sí parece encontrarse cierta relación entre el tamaño de la familia y la autoestima del hijo. Parece también probable que el hijo único varón alcance valores más altos en la percepción de su propia imagen.

Para Rosenberg, los componentes que vienen a configurar el autoconcepto son más de naturaleza psicológica que económica. Otra cosa es plantearse si unas condiciones económicas determinadas dificultan o posibilitan la creación de un clima psicológico que potencie el desrrollo de niveles superiores de autoestima.

El estudio directo sobre personas sanas es una vía destacada por Maslow para entender muchos aspectos de la conducta humana. Sus puntos de vista pueden ser especialmente clarificadores.

La observación de niños normales nos demuestra cómo no viven con la mirada puesta en objetivos remotos, sino ocupados en el presente. «Están viviendo no preparándose para vivir ... El desarrollo se produce cuando el próximo paso hacia delante es, desde un punto de vista subjetivo, más agradable, más subyugante, más intrínsecamente satisfactorio que la gratificación previa con la que estamos familiarizados y de la que estamos ya cansados» (Maslow, 1983, p. 80).

El niño explora, manipula, se interesa, disfruta, todo ello lo hace de una manera espontánea, creativa, aunque siga muchas veces un camino con dificultades o improvisado. Cuando el niño se cansa, se aburre, está preparado para acceder a otras experiencias más gratificantes. La nueva vivencia tiene valor por sí misma, no por criterios extrínsecos a ella. Aprendemos de este modo cuáles son nuestras cualidades, lo que nos gusta o nos disgusta, captamos nuestras posibilidades y respondemos a cuestiones como ¿quién soy yo?, ¿qué soy yo?

El camino del desarrollo en el pensamiento de Maslow, viene explicado por la conjunción de dos sistemas de fuerzas que se dan en el interior de cada persona. Un sistema le empuja hacia la seguridad y a posiciones defensivas, por miedo a arriesgar lo que posee, el otro sistema le incita hacia delante, hacia el funcionamiento pleno de todas sus capacidades y hacia la confianza en el mundo exterior. En la medida en que el niño se sienta más seguro es capaz de ir avanzando en el camino del desarrollo. Las necesidades de seguridad insatisfechas quedarán en espera incesante de satisfacción.

De terrible enigma califica Allport el problema del self (sí mismo). Es algo, afirma, de lo que nos damos cuenta de modo inmediato; es como el núcleo de nuestro ser, ocupa el papel central de nuestra conciencia. Pero, ¿cuál es su desarrollo? Es preciso diferenciar, ya de entrada, entre la conciencia y la conciencia de sí mismo. El niño al comienzo de su vida no se da cuenta de sí mismo, como sí mismo. No distingue el «yo» del resto del mundo. La conciencia de sí mismo se va consiguiendo, de modo gradual, durante los cinco o seis primeros años de la vida.

Según las ideas de Allport (1968) sucede lo siguiente: durante el primer año y medio de la vida, la llamada etapa sensoriomotora, el niño recibe impresiones y reacciona a presiones sobre su cuerpo, pero se pierden en lo que Piaget denomina «absoluto indiferenciado» del sí mismo y del ambiente. Ya, a los cinco o seis meses examina los dedos de sus manos y de sus pies, puede metérselos en la boca, hacerse daño, pero sin saber que se lo ha hecho a sí mismo. Reconoce en un espejo, a los ocho meses, la imagen de sus padres, pero no la suya; identifica a las figuras familiares, padres, hermanos y llora ante extraños. El sentido de la identidad de los demás parece preceder a la suya propia.

A lo largo de los tres primeros años se desarrollan tres aspectos del sí mismo: a) El «sí mismo corporal» surge a partir de las sensaciones orgánicas repetidas e, incluso, por las frustraciones procedentes del exterior (no puede alimentarse siempre que quiere, choca cuando quiere andar). b) «La identidad de sí mismo». Un factor básico de esta etapa es el lenguaje. Aprende su nombre y, a la vez, se percibe como algo distinto de los demás. Es un proceso difícil, confunde el sentido de los pronombres personales, puede no darse cuenta si pasa frío o calor, ríe o llora, muchas veces, no como expresión de emociones personales sino porque ve que otras personas lo hacen. Carece del sentido preciso de fuera, allí, detrás, etc. c) «Estima de sí mismo». Su deseo de explorar el mundo le lleva a formular continuas preguntas. Cuando esta tendencia exploratoria se contradice, se enfada, se siente disminuido, se percibe entonces como sí mismo. El negativismo, que puede continuar hasta los cuatro años, le lleva a captar cualquier propuesta del adulto como un ataque a su integridad, protege así ese primer germen de estima de sí mismo. Hacia los tres o cuatro años, la mayoría de los niños, ya poseen el sentido de ganar a otro, pero hasta los seis o siete años no adquiere un carácter competitivo.

Entre los cuatro y los seis años surgen dos nuevos aspectos del yo: «la extensión de sí mismo» y «la imagen de sí mismo». Como en la época anterior pierde fácilmente la identidad de sí mismo, la fantasía y la realidad se confunden, aparecen compañeros imaginarios, un niño, un animal, etc. Es un período esencialmente egocéntrico. Sigue desarrollando con intensidad el yo mismo corporal y, simultáneamente, las bases de una importante extensión de sí mismo; habla por ejemplo, de «mi pelota», «mi casa» como partes de sí mismo. Sabe que sus padres esperan que sea «bueno» y que él, a veces, no lo es, está comparando ya lo que esperan de él y lo que él hace. Empiezan a configurarse los primeros atisbos de lo que serán sus intenciones, objetivos, el sentido de la responsabilidad moral.

Con el ingreso de la escolaridad obligatoria, hacia los seis años, la influencia de los compañeros, su sinceridad, le ayudan a establecer su identidad. Al comienzo de ese período se da cuenta que en el colegio y en su casa esperan de él dos cosas distintas. Adquiere costumbres nuevas, un lenguaje distinto. Conoce y se ajusta a las reglas de la familia y del juego. La identificación es parte importante del aprendizaje de este momento. Destaca un nuevo aspecto de sí mismo, como «solucionador racional». Puede ya pensar que piensa; inventa excusas y racionalizaciones para justificar sus acciones, intenta proteger por todos los medios la propia imagen. Es el comienzo del pensamiento reflexivo y formal expresado a través de su continuo ¿por qué?

La adolescencia supone una época central en la búsqueda de sí mismo. Su duda, ¿soy un niño o un adulto?, duda que, por otro lado, también suele observar en la actuación de sus padres, le hará repetir insistentemente «unas veces me tratan como niño y otras me piden responsabilidades de adulto». Busca la popularidad y la aceptación de los niños de su edad y sufre si nota un desarrollo físico inferior al de sus compañeros. Los cambios en la forma de peinarse o vestirse junto a sus cambios de voz, son vías a utilizar para confirmar que puede llamar la atención de otras personas. La soledad, las luchas interiores, hacen acto de presencia. La rebeldía es la última fase de la búsqueda de la autonomía. Se plantea objetivos tan altos que su idealismo acaba, muchas veces, en una gran desilusión.

Lo fundamental es que se ha iniciado el séptimo factor de sí mismo al que Allport llama «esfuerzo orientado». El chico empieza a hacer sus planes, hasta este momento no se habrá completado el sentido de sí mismo; el adolescente necesita orientar su esfuerzo, aunque no se trate aún de objetivos rígidamente definidos. Si esto no se ha conseguido al entrar en la edad adulta, posiblemente nos encontramos ante una personalidad inmadura y con un sentido de sí mismo muy poco desarrollado. Será ya tarea de adulto intentar conseguir una imagen de sí mismo y unas aspiraciones realistas.

En general, se entiende el autoconcepto académico como una faceta del autoconcepto global (Gimeno Sacristán, 1976). Vendría constituido por la internalización de las evaluaciones que los «otros significativos» (padres, profesores, otros compañeros) hacen de los alumnos, tal como son percibidos por éstos. El alumno, a través de las calificaciones o de los comentarios informales realizados por sus profesores, sus compañeros, etc., se va formando un juicio de sí mismo. En este sentido, padres, profesores y compañeros son los puntos claves de este autoconcepto. Los estudios realizados no aportan datos concluyentes sobre cuál de estos «otros significativos» ocupa un lugar destacado en la elaboración de este autoconcepto. Las diferencias encontradas por Kleinfeld y por Brookover parecen justificarse por las características de los distintos ambientes culturales y por las relaciones mantenidas por los alumnos con sus padres y con sus profesores.

Es posible, además, que el autoconcepto académico influya en otras zonas del autoconcepto general; dicha influencia se explica por el efecto de generalización que las reacciones de los otros tienen sobre el autoconcepto general, quizá esto pueda deberse no sólo a la iniciativa del sujeto sino como refuerzo del ambiente.

Gilly (1968, pp. 219-235) al comparar dos muestras de alumnos de la misma edad y el mismo cociente intelectual, de ellos un grupo con buen rendimiento escolar y otro con bajo rendimiento, encontró que en los «buenos alumnos» se reconoce no sólo su rendimiento sino otras cualidades personales, mayor madurez afectiva, más autonomía, más estabilidad, se les considera más sensibles, que se controlan mejor, etc. Esta percepción de cualidades en los demás puede que influya en el enriquecimiento o empobrecimiento del rendimiento académico y, por el efecto antes dicho de generalización, en otros aspectos del autoconcepto general.

En la experiencia escolar, el niño se va viendo como alumno «bueno» o «malo», en principio, en términos generales, más tarde irá diferenciando sus posibilidades en cada materia o cada actividad. El autoconcepto previo, como antes se ha dicho, posiblemente rudimentario, actúa como causa y efecto del logro académico.

Para Covington y Beery los resultados obtenidos por un niño comienzan a afectar su sentido de autoimagen y ello puede incidir en su rendimiento académico. Utilizan un doble argumento para justificar su postura: es un hecho evidente la valoración del éxito académico en la actual sociedad industrializada. Este éxito es, además, competitivo, los premios sólo los reciben algunos, los mejores, el fracaso es una amenaza. El segundo argumento parte de la existencia de una motivación básica en la persona de incrementar, o al menos, defender los niveles de autoestima. Esto puede llevar, por ejemplo, a que el estudiante, ante el fracaso, intente proteger una imagen de sí mismo como persona con habilidad, pero con fallos en el esfuerzo dedicado.

En la medida, entonces, en que el alumno comience su escolaridad con un mayor autorrespeto inicial, más fuerza tendrá para resistir los efectos de los primeros fracasos, pero si éstos continúan empezará a disminuir la confianza en sí mismo. Entra dentro de lo posible que, en lo sucesivo, comience a adoptar comportamientos defensivos en los que puede llegar a no intentar conseguir algo por miedo a perder su imagen de persona capacitada. Es preciso aclarar que estos estudios se han realizado con estudiantes universitarios y no siempre en el contexto real de aprendizaje. Habría que comprobar hasta qué punto esto sucede en circunstancias normales y con alumnos no universitarios.

Todas las investigaciones señalan las dificultades a la hora de evaluar tanto el autoconcepto (Rodríguez Espinar, 1982) como otros aspectos relacionados con él, por ejemplo, la valoración personal para el logro. Este último tiende a verse como la esperanza de conseguir éxitos, la perseverancia en el esfuerzo para conseguirlo y la valoración positiva hacia el aprendizaje.

La revisión de la literatura al respecto pone de manifiesto algunos datos a tener en cuenta:

Puede parecer por lo expuesto hasta ahora, que el futuro del niño está configurado, en gran medida, antes de entrar en la escuela y que ello depende básicamente de su ambiente familiar en cuanto favorecedor de determinadas actitudes hacia sí mismo. Esto equivaldría a pasar por alto el valor de lo que sucede en el marco escolar y de modo especial el desarrollo de los procesos e interacciones con sus compañeros y con sus profesores.

En resumen, el nivel de autoconcepto juega un papel importante en el éxito o fracaso desde el comienzo de la escolaridad. El autoconcepto académico que se va elaborando parece relacionarse con sucesivos niveles de logro. Al comienzo de la enseñanza secundaria, ese autoconcepto académico empezará a influir en el sentimiento general de autoconcepto a la vez que actúa como causa en el rendimiento. De aquí la importancia de los primeros éxitos o fracasos del niño en la escuela. En la educación postobligatoria, el autoconcepto académico ocupa un lugar destacado en la autoimagen global, es fuente permanente de autorrespeto; por esta vía surge de nuevo el autoconcepto académico jugando un papel causal en la consecución de niveles de éxito académico.

La cuestión que interesa plantear ahora es ¿qué acciones en el seno de la familia son más favorecedoras de un autoconcepto positivo de los hijos?

Podemos encontrar pistas valiosas si reflexionamos sobre lo que el hijo necesita para el desarrollo de su personalidad y en qué medida o en qué condiciones ese proceso se realiza en el seno de cada familia. Se trata de destacar cómo la familia en la medida en que logra, de modo consciente o inconsciente, crear un «clima acogedor» en el que tienen cabida y respuesta esas necesidades, está ayudando al hijo en su continuo caminar hacia la realización personal.

Es preciso recordar que no siempre son los principios conscientes o más o menos razonados los que orientan la vida familiar. Muchas veces esos principios son producto de la racionalización o justificación de actitudes cuyo origen es mucho más profundo y escapa en muchas ocasiones al razonamiento (Gratiot, 1975). En todo caso, las vivencias del niño dependen más del comportamiento concreto de los padres que de las teorías o principios que manifiestan.

Las actitudes del padre y de la madre ante la paternidad o la maternidad, el concepto que se forman de los papeles parentales de la familia y de la vida familiar, así como las reacciones que suscita en cada uno de ellos un hijo determinado, ocupan un lugar destacado. Los padres actúan con frecuencia con ideas preconcebidas, con estereotipos referidos a la nueva experiencia en que se ven implicados, a su papel como padre o como madre ya lo que debe ser la vida familiar. Unos hacen hincapié en aspectos formales, el orden, la disciplina; otros destacan lo natural, lo espontáneo en las relaciones familiares, el afecto. Para unos, un hijo es principio de alegría, para otros fuente de problemas e incomodidades. El sexo del hijo que nace o sus peculiares características físicas y psicológicas provocan reacciones de satisfacción o frustración.

Por otro lado, la base de las actitudes parentales hay que buscarlas, con frecuencia, en las experiencias que tanto padre como madre han vivido en etapas anteriores. Unas veces intentan aplicar modelos que vivieron durante su infancia y adolescencia, otras actúan en contra para evitar la experiencia, para ellos negativa, y que no desean ver repetida en sus hijos. En todo caso, se olvidan que el hijo es un ser distinto ante el que posiblemente no valgan esquemas anteriores, por muy eficaces o contraproducentes que hubiesen sido.

La conocida jerarquía elaborada por Maslow (1975) presenta las necesidades fisiológicas como las primordiales. Esto le lleva a decir que el ser humano que careciese de todo tendería a satisfacer éstas antes que otras. Por ejemplo, una persona a quien faltase alimento, seguridad, amor y estima, lo más probable es que sienta la necesidad de alimento de modo prioritario. Si las necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas aparece un nuevo grupo de necesidades, las de seguridad. En situación de amenaza, el niño siente sensación de miedo, por ejemplo, ante grandes ruidos, ante un trato rudo por sensación de abandono, por enfermedad, etc. Una persona que tiene necesidad de seguridad debe satisfacerla antes que pasar a otras; un niño con sensación de abandono en su hogar intentará buscar la seguridad en los demás, orientará su esfuerzo a encontrar quien cuide de él.

Satisfechas las necesidades fisiológicas y las de seguridad aparecen las de amor, afecto o posesión. En nuestra sociedad parece ser la frustración de la necesidad de afecto la causa más frecuente del mal ajuste y psicopatología más graves.

Bessell (1970) indica cuatro formas en que ésta necesidad puede ser satisfecha: «atención» (cada persona necesita recibir mensajes que le confirmen que existe para otras personas) «aceptación» (necesita captar «tienes derecho a estar aquí») «aprobación» (percibe «me gusta esto de ti») y «cariño» («te quiero»).

Todas las personas tienen, además, necesidad de una evaluación estable, necesitan autorrespeto y el aprecio de los otros. Esta necesidad tiene, pues, dos sentidos: como deseo de fuerza, suficiencia, dominio, competencia frente al mundo, independencia y libertad y como deseo de reputación y prestigio.

La persona con su necesidad de estima satisfecha, desarrolla sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza, se siente útil y necesaria en el mundo. Por el contrario, la frustración conduce a sentimientos de inferioridad, debilidad o impotencia. A juicio de Maslow la autoestima más estable procede del respeto merecido, la fama y la adulación no deseada.

Por último, la necesidad de self-actualization descansa en la satisfacción de necesidades fisiológicas, de seguridad, amor y estima. La persona autorrealizada percibe de modo claro la realidad, es creativa, espontánea, tolerante, se acepta a sí misma y acepta a los otros.

El sentimiento de autoestima se aprende de modo especial en la familia; el propio nivel de autoestima o autoconcepto de los padres se ha destacado en muchas investigaciones, como factor que posibilita, más a unas familias que a otras, para la creación de ambientes favorecedores o inhibidores del autoconcepto positivo de los hijos.

Los trabajos de Coopersmith citados confirman, una vez más, la hipótesis del papel destacado de las actitudes familiares en la elaboración del autoconcepto. Los chicos con autoconcepto alto han sido educados de tal modo que tienen grandes posibilidades de ver el mundo en que viven como algo relativamente estable y ordenado. Se sienten valorados y aceptados por sus logros. Sus padres habían ejercido una disciplina firme, con normas claras y estables, pero a la vez, habían permitido y animado a sus hijos a participar de modo activo en la elaboración de dichas normas. Por su parte, los padres de chicos con autoestima baja se habían preocupado, ante todo, porque sus hijos fuesen obedientes y sumisos a los deseos de los demás.

Cuanto se ha venido diciendo sobre el origen y desarrollo del autoconcepto puede sistematizarse en torno a tres vías primordiales de actuación en la vida familiar. Nos referimos a la aceptación, comprensión y tipo de comunicación que se establecen en el ámbito del hogar. La forma en que el hijo se siente aceptado, comprendido y se comunica con los miembros de su familia está sentando los bases para la elaboración de una imagen positiva de sí mismo.

Si entendemos toda acción educativa como un proceso de ayuda en el que se estimula a la persona para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su vida y participar mediante su acción como ser libre en la vida de la comunidad. Si esto implica un doble proceso de asimilación cultural y moral y despegue individual (García Hoz, 1981), la familia estará educando en cualquier situación en que ayude al hijo a descubrir quién es él y cómo es.

La acción familiar comienza desde la situación de «hijo querido», «hijo deseado», a partir de esos primeros momentos la actitud de los padres está impregnando de sentido acogedor el clima familiar en que el nuevo hijo va a nacer. Esta actitud configura los modos de actuación de los miembros de la familia. Desde los cuidados de la madre durante el embarazo hasta la preparación del lugar que ocupará el hijo en el hogar son pasos que pueden percibirse como de aceptación o rechazo.

Los errores educativos proceden unas veces de la madre, otras de la figura paterna, en ocasiones de las discrepancias entre ellos al establecer criterios o normas de comportamiento y, casi siempre, del desconocimiento del desarrollo evolutivo del hijo, de los intereses y necesidades de cada etapa y, en consecuencia, de la dificultad para captar la realidad concreta en que está viviendo.

Entendemos aquí este término en un doble sentido; es por un lado esa relación entre dos personas en virtud de la cual una acoge a la otra tal como es, con sus virtudes y defectos, no como desearía que fuese; por otro lado, la aceptación se refleja sobre sí mismo, me reconozco con mis posibilidades y limitaciones, no renuncio a mis aspiraciones, pero parto de lo que creo mi realidad y me acepto como soy. La aceptación aparece entonces como una síntesis de actitudes que implican tolerancia, respeto, empatia. Supone el punto de partida de ese proceso perfectivo, necesario, al que llamamos educación. Es la familia quien debe brindar al hijo la seguridad que produce el sentirse aceptado, la base desde la que empezar, sin miedos, su proceso de cambio. La inseguridad inicial, posiblemente, le lleve a estrategias defensivas, de oposición sistemática, de resistencia y de ocultación de un sí mismo que no acepta.

Evidentemente la aceptación a que aquí nos referimos no significa, siempre y en todas las circunstancias, aprobación; sí supone un punto de partida desde el que un sincero análisis puede conducir al cambio que se desea.

La vida familiar ofrece continuas ocasiones por las que el hijo se siente aceptado o rechazado. De la forma en que los padres cuidan a su hijo van a depender las primeras experiencias del niño ante ese mundo con el que acaba de tomar contacto. Todos sabemos que una misma acción puede comunicar sentimientos de aceptación o de enojo. Las acciones tantas veces repetidas durante la primera época de la vida del niño: alimentarlo, limpiarlo, los momentos de llanto, desvelos, enfermedad, implican, es cierto, un saber hacer, pero sobre todo, esa transmisión de sentimientos a que antes nos referimos.

Es en el seno de la familia donde deben establecerse las condiciones necesarias para la configuración de la personalidad del hijo. La acción familiar incide, de modo consciente o inconsciente, en la adquisición de destrezas, cualidades motrices, en los mecanismos de adaptación y relación con el medio.

Cualquier momento puede ser importante. Veamos, por ejemplo, la identificación de las partes del cuerpo; la hora del baño es ocasión propicia para la distinción del sí mismo corporal, también lo es para el desarrollo de sentidos como el olfato (colonia, jabón), tacto (toalla, esponja). Es, por supuesto, la oportunidad de ir pasando poco a poco de la ayuda y orientación («ahora esta parte» «después la otra») a la autonomía («tú ya puedes hacer esto»). Debe llegar a vestirse sólo, pero vamos haciendo con él el camino; se siente en principio protegido, hablamos con él incluso antes de saber expresar las cosas que necesita, del orden al ponérselas, de cómo se ponen («ahora la manga», «adelante pie izquierdo», así se hace el nudo de los zapatos, «ahora hazlo tú»), etc.

En las comidas distingue sabores, olores, alimentos calientes y fríos. Desarrolla su psicomotricidad fina mediante el uso del cubierto. El hecho de acostarse es otro momento destacado para la identificación personal, es a veces un momento difícil, aparecen los miedos. El niño tiene miedo a la oscuridad pero desaparece de la mano de su madre; a los ojos de los niños no hay amenaza capaz de superar la fuerza de su padre o de su madre. Si se le obliga a superar ese miedo en solitario, es posible que no hagamos más que fijarle el temor y facilitarle la aparición de la angustia ante esa amenaza, seguramente no real para el adulto, pero vivida por el niño con una gran impotencia (Lafitte, 1983).

Las discusiones entre los padres, las amenazas de castigo, el insulto, las explosicones de rabia, la forma brusca de hablar al hijo provoca, a veces, un pánico tan fuerte que llega a superar el miedo a la agresión física.

El niño se siente aceptado en la medida que se le respeta su sueño, su juego, su avergonzarse ante los demás, su «amor propio»; cuando le tratamos con tacto, cuando evitamos el «ya no te quiero», cuando le ayudamos a superar los primeros miedos de la separación al comienzo del colegio, etc. En un clima familiar de aceptación, los miedos naturales de las distintas edades pasarán con cierta facilidad, aparecerán, no obstante, ante aquellas situaciones que también resultan peligrosas al adulto.

La comprensión puede describirse como una situación en la que predomina el «entendimiento» de la postura del otro. Un chico se siente comprendido si percibe que los que le rodean, esencialmente sus padres, entienden sus problemas, se ponen en su lugar, comparten con ellos sus dudas, sus preocupaciones, sus inquietudes. Un clima familiar comprensivo supone el contacto afectivo respetuoso con los hijos; respeto, por ejemplo, a su deseo de intimidad, a sus gustos, sus intereses, el estar dispuesto a hablar con el hijo en cualquier momento y de cualquier tema.

El sentirse comprendido lleva implícito el sentirse acogido como es, en su situación personal, con sus problemas, en casa con los hermanos, fuera de casa con los amigos o con los compañeros en el colegio; no es necesario insistir en la repercusión de esta idea en la configuración de una personalidad equilibrada y cómo el sentirse incomprendido contribuye a la visión de su propia situación como «problema».

Las personas se sienten comprendidas por otras en la medida en que pueden compartir con ellas sus dudas, sus preocupaciones, sus ilusiones, lo que querrían hacer o aquello a lo que se enfrentan de modo temeroso; los otros escuchan y opinan, no hay tensión al exponer, ni miedo a sus reacciones negativas. En suma, la comprensión lleva consigo el diálogo y los que comienzan a dialogar están empezando a comprender o tratan de hacerlo.

En un estudio realizado con alumnos de Ciclo superior de EGB (Ridao, 1984) tratamos de indagar qué tipo de situaciones provocaban este «sentido comprendido». Encontramos que se relaciona con el tipo de respuesta dada a preguntas como ¿crees que tus padres te exigen más de lo que te corresponde a tu edad?, ¿cómo te sienta si te preguntan dónde has estado?, ¿te tratan en casa como si fueras más pequeño de lo que eres?, ¿cómo reaccionan tus padres ante tus notas?

No puede perderse de vista que unos padres con actitudes sobreprotectoras transmiten la imagen de un mundo lleno de peligros para los que piensan sus hijos no están preparados. El hijo puede que desarrolle por este camino sentimientos de desamparo, miedo y un profundo sentido de desvalorización y debilidad. De igual modo, un padre ansioso, pendiente del comportamiento correcto de su hijo, con su crítica excesiva y constante, puede generar el convencimiento de que nada se hace bien. La riña continua, el «no hagas esto» insistente pueden conducir, sobre todo en el niño pequeño, a pensar que lo que quiere es «malo», en consecuencia pueden hacerle desembocar en «no soy querido ni merezco serlo». En el estudio a que antes aludíamos se observa ambigüedad en la actuación del adulto, tanto en la exigencia como en la forma de considerarlos unas veces como adultos y otras como niños. Encuentran, la mayoría, normal que les pregunten dónde han estado, pero hay una queja continua cuando hablan de la reacción ante las notas.

Conviene insistir en que las notas vienen a hacer patente no sólo las habilidades o capacidades que se poseen, el esfuerzo o los resultados obtenidos, sino que reafirman la valía personal ante los padres, los amigos, los profesores. Si los resultados son negativos, ¿cómo defiende el chico su autoconcepto? Posiblemente manifestando el poco esfuerzo dedicado o buscando la justificación en el colegio, el profesor o los amigos. Desde la perspectiva de los padres, dejando a un lado las habilidades que casi todos reconocen en sus hijos, ¿comprenden la separación entre habilidad, esfuerzo y resultado? Muchos interrogantes quedan aún sin respuesta. ¿Son las notas el gran factor de decisión a la hora de valorar a los hijos? La rivalidad entre hermanos, ¿no viene reforzada por las posturas adoptadas en relación con las notas? Los padres del estrato social bajo parecen ser en este aspecto más intransigentes que los del estrato medio, ¿quiere esto decir que la clase baja es más exigente con los estudios de sus hijos?, ¿es consecuencia de la distinta valoración de los estudios por parte de ambos estratos?, ¿cómo superar la tensión, la angustia generada por las notas y sus correspondientes consecuencias en el comportamiento del chico tanto en casa como en el colegio?; y más aún ¿en qué medida las notas son un factor significativo para la configuración o el deterioro de un ambiente enriquecedor de la persona?

Parece existir una cierta relación entre el modo en que se estructura la familia y el sentimiento de comprensión de los hijos. En la familia autoritaria, donde las reglas no se discuten sino que se obedecen, la autoridad reside en la figura paterna. Es el padre quien decide cómo se han de hacer las cosas, qué está bien o mal, cada uno sabe a qué atenerse porque todo está claro y definido desde arriba; este clima no crea conflictos si es coherente con la sociedad que le envuelve. El problema suele surgir cuando se da una gran divergencia entre lo que se propone la familia y lo que se da en el mundo exterior. El mal uso de la autoridad en el seno de la familia favorece actuaciones de sumisión, de falta de capacidad de reacción, en su caso de rebeldía. De cualquier modo, se consiguen, casi siempre, resultados opuestos a los que se pretendían. En este modelo no hay consulta, ni participación, ni diálogo, es lo que Pinillos (1979) ha designado como «autoritarismo estable».

Pueden darse las premisas anteriores dentro de una gran arbitrariedad, es el modelo del «autoritarismo inestable», lo que hoy se prohibe mañana se permite, se descubren las normas viendo en ellas su aspecto negativo. La sociedad se contempla con tintas negras, la autoridad con su sello arbitrario, los demás como enemigos.

La familia hiperprotectora se sitúa en el extremo opuesto. No enseña a enfrentarse con las cosas, ni a prescindir de ellas, ni a luchar por conseguirlas, es el entorno del niño mimado al que no falta nada. La permisividad puede hacer acto de presencia y con ella la dificultad para el conocimiento real que el niño necesita. Maslow llama la atención sobre el hecho de que el niño necesita permisividad dentro de ciertos límites y no una permisividad sin restricciones; necesita más un mundo organizado que uno sin organización y estructura. Llevado por su deseo de seguridad el chico parece preferir cierto orden y rutina. La injusticia de los padres, la excesiva coacción le hacen sentirse inseguro, el mismo efecto producen las incongruencias.

El niño necesita, a medida que crece, tener la oportunidad de vivir en un clima de auténtica libertad que le permita ir paso a paso decidiendo por sí mismo. Necesita la actuación coherente de los padres al margen de arbitrariedades y ambigüedades. Necesita normas claras y relativamente firmes. Necesita un clima comprensivo en el que sabe que cuenta con unos padres que poseen esa autoridad que hace crecer y aumentar al otro.

Las relaciones humanas tienen como pilar básico en la familia la comunicación. Se ha dicho que una tarea educativa importante consiste en enseñar a comunicar, comprender, salir de sí mismo, participar. Desde un punto de vista educativo comunicación supone una postura abierta a la emisión y recepción de información, interacción, intercambio de ideas, diálogo, aceptación del otro.

Para el ser humano la comunicación es, posiblemente, el factor más importante en la determinación del tipo de relaciones que establece con los demás y con el mundo que le rodea. Las distintas formas de comunicación se aprenden. Las experiencias durante los cuatro o cinco primeros años parecen ser decisivas. Se tiene una cierta imagen de sí mismo, se sabe lo que podemos esperar de los demás, en cierto modo lo posible a lo imposible para nosotros. Lo más probable es que a no ser por circunstancias muy especiales, esta situación experimente pocos cambios a lo largo de la vida.

En la base de la comunicación se encuentra el diálogo, éste es «auténtico si cada una de las personalidades se implican en ese diálogo enteramente, se entrega en él expresando con sinceridad porque se siente aceptada, las ideas y experiencias propias aceptando íntegramente los sentimientos, ideas y experiencias de los demás porque desea comprenderlos, modificando si es necesario las propias actitudes e intenciones para cooperar con ellos en una busca común» (Leroy, 1971, p. 15). Un compromiso de este tipo, afirma Leroy, es el único susceptible de modificar la personalidad induciéndola a superarse, a realizar transformaciones profundas del pensamiento y las actitudes propias.

Los que dialogan admiten de antemano que pueden aprender algo del otro y esto afecta no sólo al campo intelectual, sino también a las relaciones afectivo-sociales con sus tensiones emocionales. Es la persona en su integridad la que se pone en juego en el proceso de comunicación, su aspecto físico, su cuerpo que se mueve, su capacidad de hablar, sus pensamientos, valores, actitudes, expectativas.

¿Qué sucede en la familia?, ¿cuándo y cómo se desarrolla el diálogo en las relaciones padres-hijos? Tras la primera comunicación madre-hijo, se establecerán los contactos con el padre o los hermanos, si los hay. Esta comunicación necesaria lleva pareja la existencia de una estimulación múltiple, exigida por la propia evolución del hijo; estimulación no siempre favorecida por las condiciones actuales de las propias familias, aisladas en su estructura nuclear, por los horarios laborales o escolares de padres y hermanos.

La cuestión está en cómo establecer contacto con los hijos. De entrada supone no perder de vista su edad y sus características propias, no olvidar que cada hijo es básicamente único, original, distinto.

El diálogo comienza con el nacimiento quizás antes, y discurre con altibajos según las circunstancias de cada familia. Hay situaciones relativamente fáciles, durante los primeros años de la vida del hijo, poco a poco se va ganando confianza, espontaneidad, sinceridad o se va perdiendo poco a poco. El problema es que no siempre se cae en la cuenta de lo que puede estar sucediendo. Posiblemente los momentos de la adolescencia son los más difíciles porque hay que conjugar el deseo de vivir desde sí mismo que lleva al hijo a separarse gradualmente de los padres, aislarse en su intimidad y, simultáneamente, buscar en el grupo de amigos el apoyo que necesita.

Es un momento difícil para el hijo que busca su propia afirmación y difícil para el padre que debe comprender ese deseo del hijo de empezar a actuar como persona autónoma y responsable de sus actos. Comprender no puede entenderse como no preocuparse o desentenderse, significa flexibilidad, tolerancia en aquellos aspectos en los que pueden y deben ser flexibles o tolerantes. Claro, que esto supone por parte de los padres una delimitación clara de lo que creen básico, verdadero y de lo que opinan puede ser complementario y cambiante. Julián Marías (1980) habla de un cierto miedo al juicio de los hijos. Quizás el gran error de los padres radique en no mostrarse como son, con ello privan al hijo de una de sus grandes fuentes de conocimiento, la transmisión de sus vivencias y con ellas su forma de entender la realidad que puede no ser correcta, pero el sello de coherencia y veracidad que le imprimen es un ejemplo valioso a lo largo de la vida del hijo.

La comunicación padres-hijos se fomenta con los hábitos de convivencia que toman como base la colaboración en actividades e intereses comunes, al compartir situaciones de alegría y tristeza. Es preciso superar esos diálogos familiares centrados en el plano intelectual, en los estudios o en las notas, en los que la figura paterna queda tantas veces relegada a un segundo plano.

Es a los padres a quienes corresponde dar los primeros pasos y mostrar con su actuación que confían en sus hijos y respetan sus actuaciones y sus puntos de vista.