Índice Superior Vai para o próximo: Capítulo 9

Arquivos de Impressão: Capítulo 8 em Tamanho A4, Capítulo 8 em Tamanho A5.

Em 2015, fiz parte de um dos movimentos que assinou o pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, protocolado na Câmara dos Deputados. Após meses de espera, nós resolvemos cobrar do então presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), uma posição sobre o processo. Depois de muita insistência e já notando algum desgaste pessoal, o chefe do Parlamento resolveu responder. "Houve uma reunião de grandes empresários em Comandatuba, na Bahia, em abril. Eles não querem o impeachment", disse Cunha, com notória frieza. Questionamos o motivo da desaprovação ao impedimento e não houve resposta direta.

O mesmo parecer nos foi dado pelo líder do maior sindicato patronal, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), de modo que ficou óbvio para nós que o presidente da Câmara não iria se sensibilizar ou reagir de acordo com o que os movimentos pró-impeachment demandavam naquele momento. Ficou igualmente evidente que os grandes empresários eram um pilar de apoio do poder público e que ofereciam resistência diante de pleitos por mudanças na estrutura de comando.

Foi por isso que, ao final de 2015, dois fatores externos aos movimentos pró-impeachment e anticorrupção foram mais relevantes para a abertura do processo do que a própria mobilização popular. De um lado, a operação Lava Jato já cercava quase todos os integrantes da cúpula dos poderes Executivo e Legislativo e tinha atingido diretamente o presidente da Câmara. De outro, a economia no final de 2015 já registrava uma queda de mais de 3,5% do PIB, o que afetava a todos os empresários, incluindo os grandes grupos, sem que a presidente Dilma desse nenhum indicativo de que tomaria medidas sensatas para reverter o quadro. Muito pelo contrário - com a saída do economista ortodoxo Joaquim Levy do Ministério da Fazenda e a entrada de Nelson Barbosa, Dilma repetia a mesma política econômica que havia gerado a recessão e estava pronta para dar o empurrão final do quadro econômico brasileiro em direção ao precipício de sua ignorância contábil. Foram esses fatores - a desmoralização moral do governo; a perspectiva cada vez mais real de prisão de elementos centrais do Partido dos Trabalhadores e do Planalto; e a situação econômica insustentável - que criaram o ambiente para a abertura do processo de impeachment, em dezembro de 2015, muito mais do que as mobilizações de rua ou do que a vontade popular, embora ambas já fossem imensas.

Ao longo de 2015, vimos como os pilares de sustentação da presidente ruíram um por um, sucessivamente. Primeiro foi sua aceitação pela opinião pública, que se deteriorou em níveis recordes ao longo do ano, conforme a população percebia a incapacidade técnica do governo e o quanto estava afundado em denúncias. O segundo pilar a ruir foi aquele representado pelos grandes empresários, que passaram a temer pela sobrevivência de seus negócios caso continuassem apoiando um governo recessivo por mais um ano. O terceiro foi o da aliança com o PMDB, que sucumbiu aos poucos, mas cujo momento de ruptura pode ser delimitado como aquele em que Cunha deflagrou o processo de impeachment.

O quarto pilar de sustentação foi o do Supremo Tribunal Federal (STF), que até então atuava como um defensor do governo e do PT, mas viu-se compelido a defender a legalidade do pedido de impeachment, ainda que com escabrosa interferência no processo. O quinto pilar foi o da grande mídia, que notadamente só deixou de apoiar a presidente depois de já iniciado o processo de impeachment, quando os outros setores de apoio já haviam abandonado o barco e não havia muita opção senão validar a vontade popular.

No primeiro trimestre de 2016, vários parlamentares indecisos finalmente decidiram apoiar o afastamento da presidente, e no dia 17 de abril de 2016, mais de dezesseis meses após o início das manifestações históricas contra a presidente Dilma - as maiores já registradas na história brasileira -, votaram a favor do impeachment na Câmara dos Deputados.

É por isso que o ano de 2015 converteu-se em uma verdadeira batalha do governo contra os movimentos pró-impeachment e anticorrupção, apontados erroneamente como os responsáveis pela queda do governo. Posso conjecturar com a intuição de quem testemunhou esses eventos de perto que, caso a Lava Jato não tivesse atingido diretamente a figura de Eduardo Cunha e a economia não estivesse em colapso, o impeachment jamais teria um parecer favorável.

Pode parecer estranho que eu, na condição de militante dos movimentos anticorrupção e pelo impeachment, relativize o peso das manifestações de rua no desfecho do caso. E a ação dos movimentos que se levantaram contra Dilma e contra a corrupção? Não valeu de nada? É necessário reconhecer que, desde a época do escândalo do Mensalão, que eclodiu em 2005, movimentos como o Revoltados Online e o Nas Ruas já estavam engajados na batalha contra a corrupção. Outros, como o Endireita Brasil, se concentravam na luta a favor do liberalismo e contra o comunismo. Ao final de 2014, surgiram o Vem Pra Rua, que ampliou a receptividade da opinião pública à mobilização popular; o Movimento Brasil Livre, que introduziu o componente ideológico e liberal no segmento jovem; e o Avança Brasil, que trouxe de volta ao debate público o importante segmento da maçonaria. Os movimentos liberais Acorda Brasil e Brasil Melhor se debruçaram sobre ações pontuais na disseminação da ideia de um Estado liberal alternativa - visão de que todos esses movimentos careciam.

Só quem participou de todo o levante da sociedade civil brasileira entre 2014 e 2016 por meio de um desses movimentos pode ter uma compreensão exata do que significaram. Ao longo de 2015, a impressão que se tinha era de que o papel desses movimentos cívicos era antes validar as ações da Operação Lava Jato, deflagrada pelo Ministério Público, do que pressionar por mudanças políticas diretas.

Embora os movimentos mostrassem vigor e uma adesão abrangente histórica, trazendo um número recorde de pessoas às ruas e mantendo essas pessoas mobilizadas por meses a fio, a verdade é que não tinham nenhum impacto direto no governo, em nenhum nível. Nenhuma medida institucional, legislativa ou investigativa foi tomada em resposta às mobilizações. Colocávamos milhões nas ruas e não tínhamos nada para mostrar como resultado dessas mobilizações. E isso é que preocupa.

Desde 2014, notávamos como, longe de reconhecer a legitimidade da pressão popular por mudanças e apresentar algo nesse sentido, o governo endurecia as posturas que questionávamos. Notávamos que as manifestações por vezes geravam respostas que eram o exato oposto do que elas reivindicavam, surtiam efeitos contrários aos movimentos nas decisões do governo, do Legislativo e até mesmo da burocracia do Estado. Esse era um sinal claro de que, não só o governo mas, também, o Estado, com todas as suas instituições, se blindava contra a pressão política. O governo, por sua vez, dissimulava a situação, não reconhecendo os milhões nas ruas como "povo". Não nos enxergava como uma força legítima com a qual seria necessário conversar, muito menos chegar a um meio-termo em eventuais negociações.

Essa postura defensiva do governo contra sua própria população contribuiu em muito para deteriorar a República, criando menos transparência e medidas punitivas contra a liberdade de expressão. Esse instinto de proteção do Estado transcendia o governo e seus partidos de apoio, pois não se manifestava somente no poder Executivo de Dilma, mas também no comando do Senado e da Câmara, no Judiciário e na máquina burocrática.

Pode-se dizer que, em algumas questões pontuais e de certa repercussão, a ação dos movimentos pode até ter tido uma influência. Questões como a quebra do veto ao voto impresso - quando, em novembro de 2015, o Congresso derrubou o veto de Dilma à adoção do comprovante em papel pós-votação; a rejeição unânime das contas da campanha do PT em 2014 no Tribunal de Contas da União (TCU), e a votação aberta que resultou na perda de mandato do senador Delcídio do Amaral (PT-MS).

No entanto, em diversas outras decisões que envolviam questões basilares de um Estado de direito, como a criação de limitações ao direito de expressão (com imposição de direito de resposta para qualquer político que se sentisse "ofendido" pela imprensa, por exemplo), a perda de transparência no trâmite de informações públicas nos sites do Senado e da Câmara, a manutenção do voto proporcional como sistema eleitoral, além de diversas medidas infra-constitucionais que ocorreram sob votações secretas, os movimentos anticorrupção não tiveram qualquer poder de voz e o sistema brasileiro perdeu.

O Executivo e seus apoiadores nos demais poderes e na burocracia decidiram que aquele povo que se erguia contra eles não era o mesmo povo que o tinha eleito, resumindo todas as reivindicações dos opositores a uma questão "de classe" e partindo para uma campanha segregacionista da sociedade brasileira. Essa abordagem dava conta de que só os ricos estavam insatisfeitos com a corrupção, com os desmandos e com a incompetência econômica e administrativa. Nascia a base da narrativa do "golpe" contra a democracia e contra a presidente.

A maioria dos movimentos cívicos começou a observar a oligarquia política dos sindicatos e dos partidos políticos operarem contra eles. Por serem dependentes de privilégios regulamentares que garantem sua existência, essas oligarquias políticas são totalmente leais ao Estado e ao governo que os promove. Elas perceberam que defender o governo Dilma era uma questão de sobrevivência.

Diversos agentes da mídia, blogs e sites noticiosos foram comprados com dinheiro das estatais e formavam um verdadeiro séquito de militantes pagos, fiéis à presidente Dilma, ao Partido dos Trabalhadores e à ideologia socialista. Esse setor podre da mídia pervertia a função regulatória do poder que a imprensa deve ter e se voltava contra os movimentos populares, promovendo uma devassa pública na vida de cada um dos líderes do levante.

Além dos ataques terem nivelado o discurso abaixo da faixa mínima para se construir um diálogo, o embate resultou também na extrema polarização de posicionamentos políticos. Finalmente, o governo passou a adotar uma estratégia diferente: em vez de criar um embate "povo contra governo" (no qual, via de regra, o governo sempre perde), resolveu contra-atacar com seus próprios militantes pagos sob a liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). A estratégia era criar um embate "povo contra povo" e dissimular a realidade de que o povo estava contra o governo; e, paralelamente, mostrar que havia um segmento do povo que ainda queria a presidente no poder.

A partir de abril de 2015, vários movimentos sociais falsos e aparelhados assumiram a liderança dos ataques contra os movimentos cívicos da sociedade que promoviam o levante contra o governo. Grupos como MST, MTST, diversas entidades estudantis, de trabalhadores, supostas "minorias raciais" e movimentos de afirmação LGBT estavam sob tutela e influência direta do governo, pecando pela falta de espontaneidade e de alinhamento com a causa pela qual se organizavam.

É notório como todos esses movimentos foram organizados pelo governo e financiados com dinheiro do contribuinte. É por isso que, na visão dos movimentos pró-impeachment de Dilma Rousseff e contra a corrupção, o Estado como um todo estava se armando contra a sociedade organizada. E mesmo depois, com a derrocada de Dilma e a sucessão de Michel Temer, as forças políticas corruptas continuaram a se proteger contra a sociedade. A amplitude das investigações da Lava Jato comprometeram todos os três poderes e se tornou natural que agentes públicos, no comando desses poderes, passassem a trabalhar em conluio para se protegerem; algumas vezes, transcendendo vínculos partidários.

Um leitor menos politizado talvez não se choque tanto com a retrospectiva dos acontecimentos sociais e políticos recentes apresentada nos parágrafos anteriores. Mas, para uma pessoa engajada politicamente, o relato demonstra que temos um grande problema no nosso sistema político.

No Brasil, o povo não é soberano. Essa soberania foi sequestrada pelas oligarquias políticas e econômicas e por toda a teia de apoio que elas criaram para se sustentar. E aqui chego à resposta-título deste capítulo para a grande pergunta do livro: "Por que somos um país atrasado?". Uma das respostas é porque o país vem sendo governado por uma sucessão de oligarquias. Com efeito, o oligarquismo é uma das mais dramáticas mazelas do Brasil. O problema, evidentemente, não é novo. Não tem relação apenas com a era do lulopetismo: trata-se de uma antiga doença estrutural.

Todo governo brasileiro dependeu de oligarquias, de grupos de interesse criados pelo próprio Estado, para se manter no poder. É quando o governo falha com alguma dessas oligarquias que as sementes de mudança são plantadas.

O Brasil vive sucessivas trocas de oligarquias no poder desde a Proclamação da República. De 1889 em diante, o país teve seis constituições e cada uma delas foi marcada pelos interesses da oligarquia vigente. O povo nesse nosso passado histórico tem sido usado como "validador" das ações das oligarquias, não como "promotor" direto de mudanças.

Ora, em um Estado de direito de fato, quando o povo se levanta contra o governo ou contra alguma medida oficial, sua vontade inevitavelmente prevalece, na medida em que existem mecanismos para que a sociedade aja como um agente regulador. Nos raros casos de países que atingiram a eunomia - conceito grego que significa "boa ordem" -, o povo influencia diretamente, sem que haja perda de legitimidade constitucional.

No Brasil, como ainda não tivemos essa evolução sistêmica, o único canal é por meio dos representantes eleitos e burocratas. Com o tempo, esses representantes criaram legislações para permanecerem blindados de demandas populares. Assim, praticamente foram eliminados os limites às suas vontades e conveniências. As oligarquias são as grandes manipuladoras e as maiores beneficiadas desse jogo. Para entender como as oligarquias têm influenciado a história do país, precisamos definir quem são e o que querem esses grupos de interesse. Quem, afinal, comanda o Brasil.

A palavra oligarquia é de origem grega. Oligarkhía significa literalmente "governo de poucos". Trata-se de uma força política organizada que é a mais comum na atualidade. Embora não exista nenhum país que se defina como uma oligarquia, a maioria dos países é comandada por uma ou mais oligarquias.

A característica marcante desse pequeno grupo de pessoas é a manipulação de leis e políticas sociais e econômicas para seus próprios interesses. Empenham-se em criar e manter seus privilégios em detrimento do país como um todo.

Por vezes, um grupo assim tenta lançar suas teias sobre o Estado de direito. Se o Estado não for desenhado para mitigar as ações das oligarquias, se sua concepção não prevê o surgimento desses parasitas, eles acabam por distorcer o objetivo central do Estado de direito, pois suas ações visam o próprio benefício e não o bem comum.

As oligarquias se enquadram em duas categorias básicas. Há aquelas que agem por interesses políticos de poder e controle; e as que atuam movidas por interesses econômicos e financeiros. Ambas, porém, têm como propósito final o controle total do Estado. No processo de obtenção desse controle, tentam alijar por completo qualquer outra forma de influência no governo. Na prática, oligarquias visam à criação de uma autocracia: um governo ilimitado, autossuficiente e absoluto, sem validação popular.

No século XXI, esses grupos de interesse oligárquicos se manifestam na forma de grandes blocos econômicos: oligopólios, monopólios, estatais, grandes empresas. Aparecem, ainda, sob a forma de grandes grupos com poder político e normativo: partidos, sindicatos e burocracia. Isso não significa, claro, que toda grande empresa, toda empresa estatal, todo partido, sindicato ou aparato burocrático seja uma oligarquia. Significa apenas que esse tipo de estrutura é muito útil para camuflar e fomentar a formação de oligarquias.

Recentemente, dois termos foram adicionados ao repertório dos analistas políticos no Brasil e no mundo: cleptocracia e plutocracia. Cleptocracia significa, literalmente, "governo de ladrões". Plutocracia, por sua vez, é o "governo dos ricos". Os termos começaram a figurar em artigos e discursos sobretudo depois da crise financeira de 2008 e seu uso foi intensificado por movimentos como o Occupy Wall Street, que surgiu no fim de 2011, em Nova York. Essas nomenclaturas nos permitem enxergar com precisão qual a intenção final de uma oligarquia quando consegue se apropriar de um governo. Elas dizem respeito ao estágio final de influência de um grupo de interesse sobre um governo. O processo que começa com busca de privilégios, facilidades e perpetuação no poder termina em plutocracia e em cleptocracia.

Na América Latina, nota-se toda uma gama de níveis de influência e modalidades de oligarquias. Há desde situações em que a mesma oligarquia econômica domina sucessivamente vários governos até contextos em que há competição entre oligarquias políticas diferentes que se alternam a cada novo governo. Em todos os casos, o importante é tentar identificar a deficiência da estrutura de poder que permite a influência desses grupos, a brecha exata por onde entram os parasitas do Estado.

Os efeitos dessa influência são comuns a quase todos os países considerados oligárquicos. A maioria das oligarquias se caracteriza pela existência de:

Dado o tamanho da encrenca, pode-se presumir que a melhor alternativa para um governo seja eliminar de vez as oligarquias. Mas embora a opção pareça atraente, não é tão simples assim.

Oligarquias são formações espontâneas de grupos políticos ou econômicos que se estabelecem quando há incentivos para a criação de grupos de interesse ou ausência de punição contra ações nocivas desses grupos. Elas estão presentes em todos os níveis de governo: municipal, estadual, federal e podem ser vistas até mesmo em organizações supranacionais. Elas se regeneram automaticamente a cada ciclo histórico. Tentar acabar com as oligarquias não é prático e consumiria todo tempo e recursos de um governo.

Há, no entanto, outro caminho viável. É possível estruturar as instituições do Estado, do governo e da burocracia de modo a impedir que grupos de interesse se apossem do poder. Um dos objetivos centrais deste livro é justamente conscientizar aqueles que querem mudar o país para a importância das estruturas do Estado e do arranjo entre os poderes. É preciso entender que a formação de grupos de interesse é algo praticamente inevitável. Um Estado forte, no entanto, precisa estar blindado para que a influência desses grupos seja limitada e não se sobreponha ao bem comum. Por isso é necessário revisitar experiências políticas anteriores e buscar exemplos externos para que possamos aprender com erros e acertos.

É possível que alguns leitores se perguntem a essa altura se aristocracias não seriam também formas de oligarquias. As definições contemporâneas de "aristocracia" e "oligarquia" as tornam praticamente sinônimas - ambas designariam grupos em defesa de seus privilégios em detrimento dos demais. Mas quando se resgata a origem do termo "aristocracia", ou "governo dos melhores", o intento fica mais claro e passamos a entender o real valor de sua contribuição.

Gostaria de deixar claro que meu interesse de resgatar o real significado desse termo de modo algum tem relação com a defesa do regime monárquico no Brasil ou com a possibilidade de criação de um poder aristocrático. Meu objetivo é exclusivamente pontuar que o sentido contemporâneo do termo acabou deturpando completamente o sentido original.

Oligarquia e aristocracia representam forças políticas que se caracterizam por poucos indivíduos influenciando o poder político de maneira desproporcional ao poder da maioria. O conceito de aristocracia, no entanto, já foi defendido por vários filósofos, historiadores e políticos que viam a influência desse grupo como positiva para o coletivo. A grande distinção entre as duas está na intenção de cada uma. Teoricamente, em sua concepção clássica, uma aristocracia age pelo interesse comum, ao passo que uma oligarquia age em interesse próprio.

Como veremos adiante, desde a época das democracias tirânicas da Grécia antiga, os bons tiranos, como Sólon, agiam sob a lógica de um "governo dos melhores" em prol do bem comum. Os fazendeiros romanos que libertaram Roma da tirania etrusca agiram em prol do bem comum e criaram um sistema para o bem de todos, não somente em favor deles próprios. Algo similar foi feito pelos fundadores dos Estados Unidos, todos eles "aristocratas", mas genuina e reconhecidamente preocupados com o bem da nação que estavam criando.

Entende-se, portanto, o motivo pelo qual vários filósofos ao longo da história, de Aristóteles a Jean Jacques Rousseau, defenderam a aristocracia como parte integrante e essencial para uma forma de governo estável. Aristóteles tinha receio dos kyklos - ciclos, em grego -, tal qual descritos por seu mentor, Platão.

De acordo com Platão, toda civilização passa por ciclos de organização de governo. Da anarquia inicial surge um líder que se torna o monarca. Ao longo das gerações, sua descendência se desvirtua, tornando-se despótica. Isso, por sua vez, leva o grupo de cidadãos mais proeminentes interessados no bem comum a estabelecer uma aristocracia.

Com o passar do tempo, esses aristocratas também perdem a virtude, passam a representar o bem próprio e transformam-se em uma oligarquia. Os oligarcas sem legitimidade invariavelmente são destituídos pela força legítima do povo, que estabelece uma democracia. A maioria no comando da democracia comete excessos e abusos de poder; o governo então se esfacela em anarquia e o ciclo recomeça.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

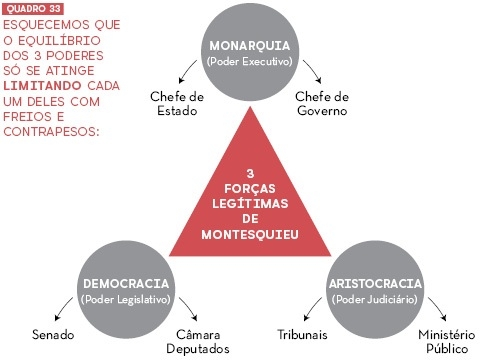

Os filósofos posteriores a Platão acreditavam que esse ciclo era maléfico e, portanto, seria necessário tomar medidas para evitá-lo. Eles reconheciam que, desse ciclo, somente três poderes eram legítimos (monarquia, aristocracia e democracia), e se mostravam presentes em qualquer ecossistema político, desde uma tribo a um país. Hoje em dia o poder da monarquia está genericamente associado ao poder executivo, o da aristocracia ao poder judiciário e a da democracia ao legislativo.

Cada um desses pensadores, no entanto, estabeleceu vários pré-requisitos para que esse arranjo de forças funcionasse em equilíbrio e harmonia - imposição constitucional de limites aos poderes, fragmentação dos poderes, sistema de validação de poderes através do voto, limitação de mandatos, válvulas e escape legais em caso de mudanças abruptas, justiça independente e incorruptível e educação do povo, entre outros. E isso só seria possível de maneira constitucional, num Estado de direito.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Todavia, somente no século XVII, após o surgimento do liberalismo político, é que os sistemas políticos do Ocidente começaram a incluir tais premissas em suas reorganizações de Estado. José Bonifácio, quando encomendou a elaboração da constituição de 1824 ao conselho de Estado, alertou para que o mesmo criasse "barreiras inacessíveis ao despotismo quer real, quer aristocrático, quer democrático [e] afugente a anarquia". Mesmo assim, isso não foi o bastante para evitar que países como o Brasil, fundado de acordo com esses princípios, sucumbisse nas mãos de oligarquias menos de cem anos depois. Há outros aspectos de organização que mitigam a ação das oligarquias e a história do Brasil é um excelente caso de estudo para explicar quais são eles.

Nela podemos ver vários exemplos de ação desses grupos oligárquicos contra o bem geral da nação. No século XIX, por exemplo, a elite econômica que dominava o Brasil, composta por fazendeiros, pecuaristas e cafeicultores e apoiada por um grupo de militares dissidentes, buscava manter os privilégios que tinha graças a um sistema econômico baseado no trabalho escravo. Como a monarquia brasileira eliminou a escravidão por decreto, gerando perdas ao modelo econômico desses oligarcas, e como também almejava iniciar uma revolução industrializante no Brasil, aquela elite econômica se sentiu ameaçada e viu-se compelida a controlar a agenda política.

Enquanto os senhores de escravos cobiçavam o poder econômico do país, outra oligarquia conspirava pelo controle do poder político. O exército brasileiro queria mais poderes dentro do Império, uma vez que sua relevância e força cresceram desde a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Uma nova classe militar surgida durante a segunda metade do século XIX buscava melhores condições e amparo do Estado. Ambas, a oligarquia econômica dos agricultores e a oligarquia política do Exército, conspiravam pelo poder. Isso fez com que no Brasil, assim como em todos os outros países da América Latina, a República fosse fundada para servir a um grupo de interesse - no caso, uma oligarquia econômica agropecuarista.

Durante as primeiras quatro décadas da jovem República brasileira, de 1891 até 1930, a alternância no poder Executivo se limitou a esse pequeno grupo de pessoas, ao ponto de ter sido cunhado o termo "política do café com leite". Essa política, iniciada na República Velha, visava à predominância no poder nacional das oligarquias paulista (produtora de café) e mineira (produtora de leite), com presidentes civis fortemente influenciados pelo setor agrário daqueles estados.

A política das oligarquias do café e da pecuária fez com que instituições públicas como os cartórios se forjassem sob práticas como o nepotismo, aparelhando a máquina pública para preservá-las no poder. A origem oligárquica da República afetou o sistema de governo, impedindo a criação de instituições republicanas autônomas. E, como acontece em todo modelo de oligarquia, o grupo agropecuário angariou benefícios em detrimento de todo o país.

A não inclusão de outras parcelas da sociedade na equação econômica e política do poder foi uma constante desde o início da República brasileira até os dias de hoje. Esse período inicial conturbado causou repercussões negativas, com sucessivas rupturas da República por golpes militares e por governos populistas. O ciclo perverso de derrocada de sistemas políticos oligárquicos prevaleceu no Brasil durante todo século XX, em grande parte influenciado pelo fato de que a República se estabeleceu sobre bases podres, uma vez que as próprias instituições republicanas surgiram para a manutenção de privilégios de grupos específicos, e não para o bem comum.

Dentro desse ciclo, grupos de interesse escolhiam seus líderes e lhes davam apoio na luta contra o grupo de interesse aliado ao governo vigente. Isso resultava em instabilidade ou até mesmo em golpes de Estado. O revezamento no poder não ocorria de maneira pacífica e democrática. Era uma mera disputa entre grupos de interesse pelo controle da máquina pública e de seu aparelho de arrecadação tributário sempre crescente. Ao longo de 130 anos do Brasil República sempre foram poucos os que realmente comandaram o país.

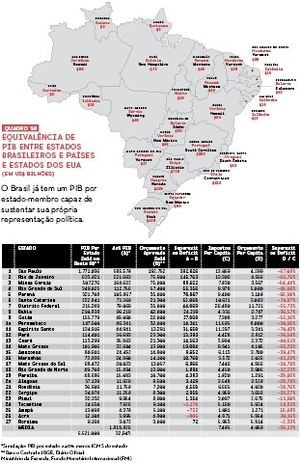

O quadro número 34 resume o Brasil República desde de sua fundação. Nele, é possível perceber a presença de grupos de apoio e de sustentação política de diversos líderes que o Brasil teve nesse período. Vemos que por trás de um presidente eleito havia uma oligarquia e quando ela perdia sustentabilidade, uma outra oligarquia ou grupo populista surgia. Note-se que a carga tributária crescia a cada nova Constituição. Um povo soberano não impõe a si mesmo tributos e burocracia crescentes. E em nenhum momento da história republicana brasileira vemos a sociedade organizada influenciando diretamente a adoção de medidas do governo ou estabelecendo limites - características básicas de Estados de direito. Também não se vê presidentes da República reforçando instituições autônomas, muito pelo contrário. Portanto, o Brasil republicano é caracterizado por um modelo oligárquico com rupturas populistas.

A essa altura, o leitor já concluiu que o Brasil tem uma estrutura de poder oligárquica que passou por períodos populistas.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

O ciclo de poder no Brasil nos últimos 130 anos é uma boa síntese para todas as outras repúblicas presidencialistas que sofrem os efeitos de oligarquias agindo no poder Executivo.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Em toda a América Latina, as repúblicas foram criadas por oligarcas e quase todos os governos latino-americanos ainda são considerados oligarquias, com variados graus de liberdade civil e de limitações à atuação do governo. Em vários momentos da história da América Latina, as oligarquias foram substituídas por outras mais ou menos totalitárias ou por governos populistas. Foi assim, por exemplo, com a Venezuela de Hugo Chávez ou com a Argentina do casal Kirschner.

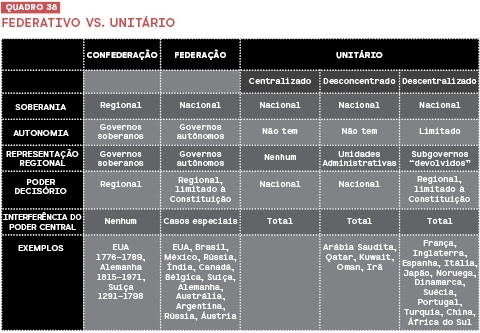

Esse quadro é comum na região, mas está longe de ser exclusivo dos latino-americanos. Na verdade, é um quadro comum a todos os países que optaram por um modelo de governo presidencialista em um Estado unitário. Isso acontece justamente porque o modelo presidencialista reúne dois fatores fundamentais para a criação e a sustentação de uma oligarquia: a centralização do poder político e a concentração de poder.

À primeira vista, os dois fatores parecem dizer a mesma coisa. Entretanto, são muito distintos. A centralização de poder refere-se ao poder de legislar (criar e alterar leis) e ao poder de tributar (cobrar impostos). Note-se que, quando o poder é centralizado em uma única assembleia e as jurisdições menores do país não têm autonomia para criar suas próprias leis, fica mais fácil obter controle de toda a nação. Também é mais interessante controlar o poder centralizado justamente porque ele concentra o maior volume de tributos. Acontece que o processo eleitoral para um poder centralizado é muito mais competitivo ante ao modelo em que o poder central não concentra tanto os poderes legislativos e tributários. Os grandes grupos de interesse se formam para competir pelo poder quando existem essas circunstâncias, ao passo que em sistemas descentralizados o volume de recursos tributários e legislativos fica pulverizado em diversas assembleias legislativas em todo o território nacional. A descentralização, portanto, mitiga o controle efetivo de todo o sistema e reduz o interesse econômico de se competir pelo poder central.

Quando um país tem comando e representação centralizados, o que geralmente ocorre é ineficiência administrativa. Em um governo centralizado, como em um Estado unitário, a diversidade regional não é representada politicamente. É por isso que a maioria dos Estados unitários centralizados só funciona bem em países minúsculos, com uma população reduzida e pouca disparidade entre regiões. Liechtenstein, Mônaco, Luxemburgo e Andorra são bons exemplos.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

A maioria dos Estados unitários com população mais numerosa ou com maior extensão de terras que os mencionados acima conta com mecanismos de descentralização do poder ou com províncias e regiões que gozam de certa autonomia administrativa. Países como França, Inglaterra, Espanha, Itália e Japão são exemplos de nações com grande volume populacional e com algum nível de descentralização administrativa. Nesses casos, o Estado unitário permite que as diferentes regiões se representem politicamente, mas pode retomar o poder político ou interferir na administração local a qualquer momento.

Há uma forma de descentralização mais efetiva e permanente do que um Estado unitário descentralizado. Essa forma é a federação. Em um sistema federativo, as províncias ou estados-membros gozam de um nível de autonomia administrativa, jurídica e tributária que uma província em um Estado unitário não teria. O poder da União não tem licença para interferir nas questões de cada um de seus estados-membros, a não ser em situações raras e extremas determinadas pela Constituição. As federações, por outro lado, não têm soberania, que é exercida pelo poder da União.

Interessante notar que a estrutura de poder dos estados-membros de uma federação para com seus municípios é comparável a de um Estado unitário. Ou seja: uma federação é composta de vários estados-membros autônomos que são, por sua vez, estados unitários em relação aos seus municípios.

Os países federativos geralmente têm maior tamanho geográfico e população extensa. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Brasil, Argentina, Alemanha, Índia e Rússia se enquadram nessa definição. A Suíça e a Bélgica são exceções: mesmo pequenos, esses países têm estados-membros federados.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

A forma mais extrema de descentralização política ocorre no modelo de confederação. Nesse modelo, cada estado-membro é autônomo e soberano. Ou seja, os estados são completamente independentes uns dos outros. O que os une é um acordo de interesses para atuação em conjunto em causas comuns, mas eles podem até mesmo manter moedas e línguas diferentes. Estados Unidos já seguiram esse modelo, assim como a Suíça, com a Confederação Helvética, mas posteriormente optaram por um modelo federativo por entender que seria mais eficiente atacar desafios externos como guerras e acordos comerciais de maneira mais coesa. O exemplo mais notável de modelo confederativo hoje é a União Europeia.

A descentralização administrativa como forma de melhor atender às demandas da população tem sido uma tendência mundial desde o advento do liberalismo político, no século XVIII. Com o avanço dos modelos de representatividade política do povo em cada país, a opção pela descentralização do poder tem sido a regra, não a exceção.

Se há algum impedimento à criação de um Estado descentralizado com partes autônomas, esse impedimento se resume exclusivamente ao custo de criação de assembleias legislativas e outras instituições locais, como agências reguladoras e cortes judiciais. A operação administrativa em estados federativos ou descentralizados costuma ser mais cara. Mas esse é o único porém. Em comparação com as outras vantagens, evidentemente o custo se reverte em benefícios efetivos para a sociedade.

No caso brasileiro, a situação é de tal modo peculiar que o poder extremamente centralizado em Brasília convive com instituições regionais, estaduais e até mesmo municipais aptas, ao menos em tese, a operar num regime descentralizado. Ou seja: implementar um federalismo de facto não implicaria numa despesa estratosférica.

Como fica a ação das oligarquias em um Estado descentralizado? O efeito das oligarquias em um Estado unitário é sempre maior que em um Estado federativo. Na federação, para que uma oligarquia obtenha o poder total ela terá de conquistar poder político em cada um das subdivisões autônomas, ao passo que num Estado unitário basta controlar o poder central.

É possível que surjam oligarquias locais num Estado federativo? Certamente. Mas, conforme o que já foi exposto, acabar de vez com as oligarquias é um objetivo utópico. Nossos esforços devem se concentrar em limitar o efeito de sua atuação, algo que fica mais plausível quando o poder político é pulverizado em diversas áreas, mitigando o interesse de competir pelo poder central e encarecendo qualquer tentativa de controle efetivo de todo o sistema político.

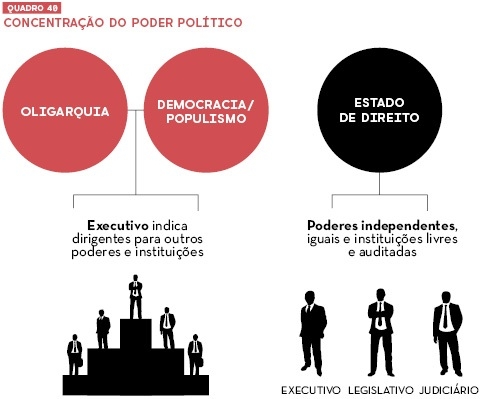

Em outras palavras, quanto mais poder concentrado houver, maior será a competição por ele e isso pode gerar instabilidade. Em uma organização fragmentada, caso uma oligarquia domine o poder de maneira totalitária em um estado-membro, os demais estados e o próprio governo da União limitarão as ações desse grupo. A descentralização fomenta, portanto, a criação de limites bilaterais entre os estados-membros. Já o poder centralizado está mais suscetível a situações de concentração de poder. Quando há concentração, o poder central rege por decreto, sem considerar as posições de representantes populares. Invariavelmente, a concentração leva a um Estado totalitário, corrupto e despótico que, por sua vez, gera ainda mais concentração. Quando um grupo oligárquico consegue concentrar poder, ele faz de tudo para centralizar ainda mais poderes legislativos e tributários das partes administrativas que ainda têm alguma autonomia.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

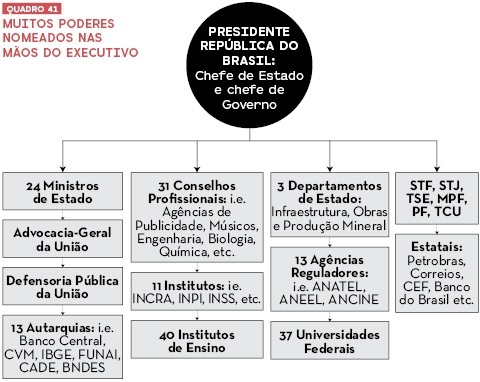

A concentração de poder, por sua vez, refere-se à destruição dos três poderes do Estado de direito (Executivo, Legislativo e Judiciário). Quando o Executivo começa a controlar os outros poderes, o comando torna-se concentrado. Note no quadro 41 como no sistema "superpresidencialista" brasileiro, o presidente nomeia para agências reguladoras e até mesmo outros poderes do Estado que deveriam ser independentes e iguais ao poder do presidente. Se o poder executivo tem a prerrogativa de nomeação por definição, o poder nomeado é dependente do poder executivo. Dessa maneira, no sistema presidencialista, uma só pessoa, o presidente, passa a controlar a agenda do poder político e econômico do país.

O segredo dos ditadores modernos que operam sob um Estado de direito fragilizado é concentrar o poder político enquanto mantém uma fachada de independência do Legislativo e do Judiciário. No Brasil, dois exemplos recentes dessa distorção são as nomeações de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo chefe do Executivo para a defesa de um projeto de poder e a mecânica de compra de votos no Congresso, cujo processo ficou conhecido como Mensalão. Com artifícios como esses, o governante mal-intencionado consegue alterar as leis para governar e se perpetuar no poder. Quando os poderes se mantêm equivalentes e independentes, fica difícil modificar as leis para que um ou outro se beneficie.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

No perverso modelo brasileiro, a concentração de poder muitas vezes passa despercebida, escondida dentro das autarquias e agências reguladoras cujos diretores são nomeados pelo poder Executivo. Essas autarquias têm poder independente e podem regulamentar, criar taxas e limitar direitos de cidadãos.

Há mesmo aquelas cujas normatizações têm impacto direto na qualidade de vida do cidadão. É o caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que chega a impedir a importação de certos medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças raras apenas por razões comerciais. Mesmo se o poder Executivo for reduzido às nomeações para as autarquias, há risco de surgimento de um poder central tirânico. No Brasil, quando se trata de autarquias, o povo não tem poder de impor limites sobre quem detém poder sobre o povo. E isso precisa ser revisto.

Atualmente, a maioria das nações, de uma maneira ou de outra, postula em suas constituições os mesmos preceitos da Carta Magna norte-americana. No papel, todas as nações que compõem as Organizações das Nações Unidas (ONU) têm constituições em linha com o liberalismo político idealizado por John Locke. Na prática, no entanto, pouquíssimos países têm o privilégio de ser de fato regidos sob esses princípios. A sede pelo poder total consegue maquiar qualquer sistema político, até mesmo num Estado de direito com mecanismos democráticos.

A América Latina e a maioria dos outros países que optaram por sistemas presidencialistas sofrem os efeitos do centralismo e da concentração de poder. Inevitavelmente, seus povos vivem uma mentira institucional, incluindo os brasileiros. O que podemos fazer? Para combater a atuação das oligarquias, nossa estrutura de poder tem de ser revista. Seria necessário:

Essas são apenas algumas iniciativas que limitariam o poder central. A maioria dos países modernos dispõe desses e de outros instrumentos que, uma vez adotados aqui, se configurariam no primeiro passo para a criação de um Brasil não oligárquico, com menos concentração dos meios de produção nas mãos de poucos.